北京展映丨“我,五十年前給切·格瓦拉送過湯”

發稿時間:2020-08-19 16:41:00 來源: 北京國際電影節

扎根于秩序穩定的古老村落,馳騁于自由新銳的藝術高原

獨特的鏡頭語言,抽離的敘事方式

這是一部使電影的藝術感重新強烈起來的作品

-以花之名-

玻利維亞、卡塔爾、加拿大和美國合拍的《以花之名》,在79分鐘的時間中,用極簡線條講述了一個厚重的故事。厚重感來源于復雜的歷史背景、對玻利維亞真實社會情狀及自然景象的表現,而極簡線條則在于明確的故事主題、走向與節奏。這部電影已入選第十屆北京國際電影節“官方推薦”單元進行線下展映,同時也將在8月21日-9月22日舉辦的第十屆北京國際電影節線上影展中與大家見面。

《以花之名》雖然不是聚焦宏大歷史事件的影片,只以一個平凡的小人物為主人公,但故事也能體現出玻利維亞歷史與現狀的影子。玻利維亞無疑是世界上最特別的國家之一。這個位于南美洲中部的內陸國家,人口1121.6萬,平均海拔在1000米以上,擁有36種官方語言。歷史上曾長期被西班牙殖民,近代以來政局一直處于動蕩之中。

1967年,切·格瓦拉死于玻利維亞的一間校舍,影片所講述的故事發生在50年后,政府要舉辦切·格瓦拉之死50周年的典禮。當地流傳著一個傳說,一位教師在切·格瓦拉死前給他做了一碗湯,切·格瓦拉則為她做了首詩,也就是片名《以花之名》的來歷。故事的主人公正是這位“女教師”,一位白發蒼蒼的、整天捧著湯碗和一束花的老太太。而政府調查發現,這位老太太,并不是那位教師。這個傳說,也并不是真實的……

影片的主要矛盾在于,歷史真實與人們生活所依賴的穩定秩序之間的沖突。對于普通的老人而言,所謂的歷史真實正一點點毀掉她本來穩固的生活。歷史的真實,與“女教師”五十年來的生活身份、意義產生了巨大沖突,外來的新秩序打破了她的生活,也打破了整個村莊的傳統——哪怕傳統充滿了虛假的故事,哪怕生活的基礎在于謊言。

《以花之名》在敘事上很有意思,值得仔細玩味,而且鏡頭語言則能一下子抓住你的眼球——帶給你一場從故事到視聽體驗都極為獨特的高原之旅。影片敘事的最特別之處在于,雖然故事設計巧妙,卻擺脫了匠氣,從情節上淡化了戲劇性和沖突,是非典型敘事電影。因此,給人以四兩撥千斤之感,簡單的劇情下實質上蘊含著豐富的可解讀空間。

此外,故事本身能引起觀看者的沉思,關注人的身份認同、生存境遇,是部極具人文關懷的電影。故事本身并不宏大,焦點在“女教師”的個人境遇中,但卻討論了很多重要的問題。比如歷史的真實與人們生活的真實之間的張力,現代性對人們傳統的、原始生活的沖擊,以及存在的意義與價值。

演員的表演同樣值得賞玩。片中“女教師”沒有一句臺詞,飾演者卻用禁得起鏡頭凝視的表演,為角色增加了細膩的情感維度。除了這位“女教師”,其他演員的表演也都很自然,近乎本色出演,沒有什么表演痕跡。

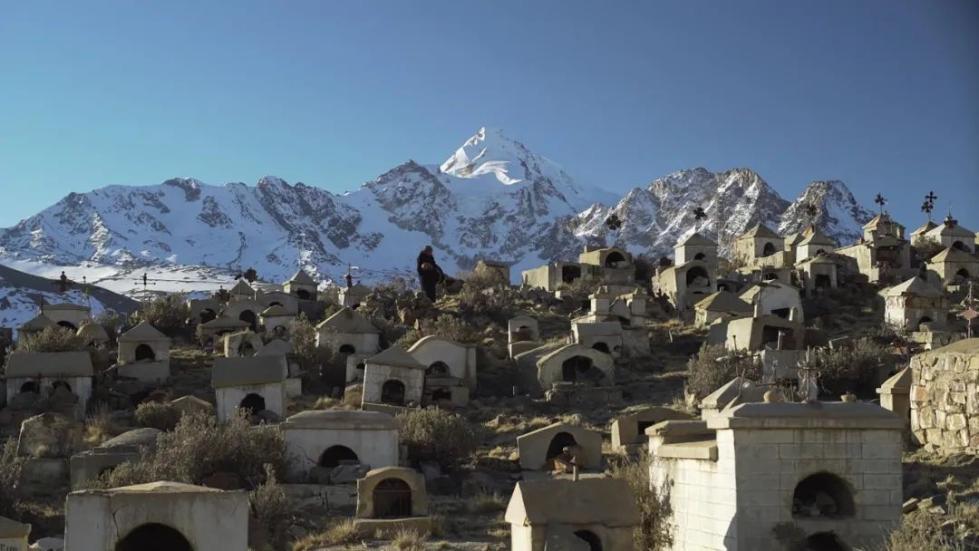

《以花之名》不是通過復雜的劇情來增強現實感,而是通過出色的鏡頭運用,自然而然地構建了一個銀幕中的真實世界。本片導演巴赫曼·塔沃西從18歲開始制作電影,在拍攝了一些短片之后,他指導了第一部紀錄片《行刑彩排》,并獲得了超過50個提名與獎項。《以花之名》是他的第一部故事長片,這部電影運鏡流暢、構圖考究,配樂極具玻利維亞特色,并且全片環繞著高原上的風聲、牲口的叫聲、蟲蠅的嗡鳴聲——造成一種效果,隔著屏幕都能感受到玻利維亞高原上呼嘯而過的風。

《以花之名》風格鮮明,影片鏡頭語言考究,與玻利維亞獨特的高原地貌及氣候相得益彰,每一幀都是絕美的攝影大片;故事與敘事也很獨特,默片般的間幕與統領全片的旁白,使得影片的敘事角度十分抽離,極少的對白、沒有臺詞的主人公,都體現著這部非典型敘事作品的獨特之處。

如果說藝術的本質特征在于陌生感,而藝術與生活的界限正在逐漸模糊,那么《以花之名》無疑是部使藝術的藝術感重新強烈起來的電影。影片關注一個小村莊里的小人物,關注一個小的謊言,卻又不止于此。無論是表現形式的獨特,還是敘事方式的抽離,都使得這部電影根植于現實,又超越了現實,給人以美感的審美體驗,同時引人走向足夠深邃的回味空間。

京公網安備 11010102004843號

京公網安備 11010102004843號