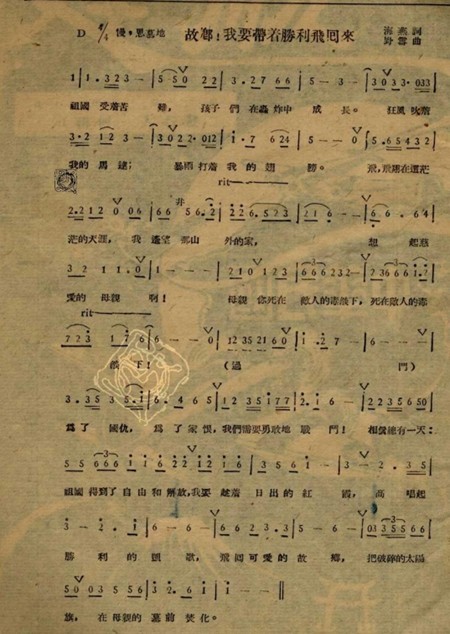

《故鄉!我要帶著勝利飛回來》曲譜、歌詞

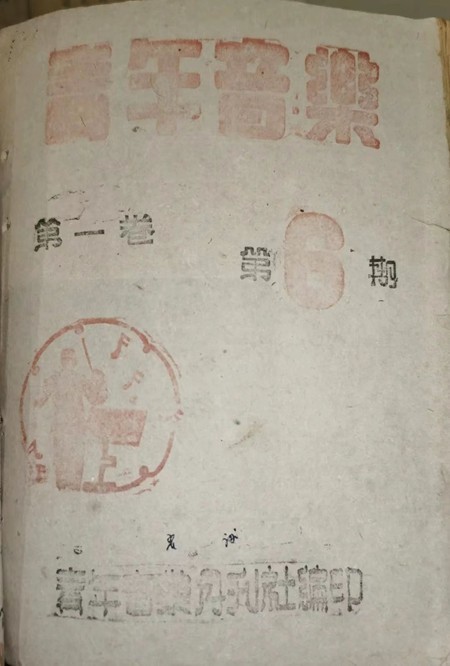

《青年音樂》刊物

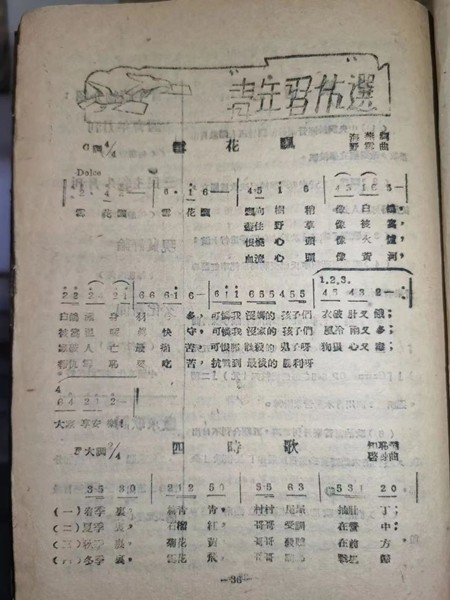

《雪花飄》曲譜、歌詞

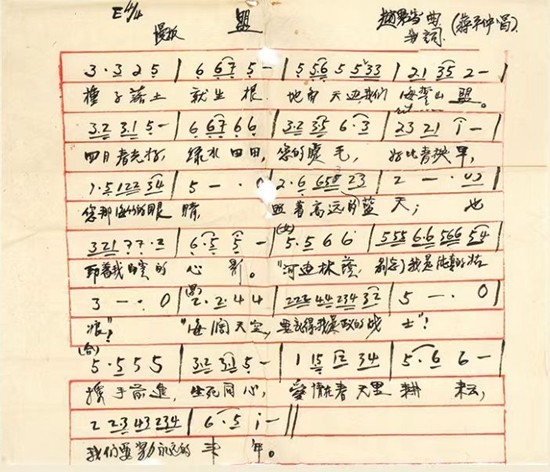

歌曲《盟》手稿

泛黃的紙頁上,一首創作于80多年前的革命歌曲《故鄉!我要帶著勝利飛回來》,依舊讓人心潮澎湃。歌曲由革命先烈海燕作詞、野雪譜曲,刊登在抗戰時期中國航空建設協會貴州分會《航建》專號第一百二十一期第九頁上。

作者的憂思與壯懷激烈的情感躍然紙上:“祖國受著苦難,孩子們在轟炸中成長。狂風吹著我的馬達;暴雨打著我的翅膀。飛,飛翔在這茫茫的天涯,我遙望那山外的家,想起慈愛的母親啊……相信總有一天:祖國得到了自由和解放,我要趁著日出的紅霞,高唱起勝利的凱歌,飛回可愛的故鄉,把破碎的太陽旗,在母親的墓前焚化。”

9月18日,雨花臺紅色文化研究院青年研究員胡卓然急切地將這首新近發現的革命歌曲轉發給南京曉莊學院音樂學院黨委書記鄧琦和該院聲樂專業學生劉柄岑,請他們復現演繹。

“我的希望是能夠盡快聆聽到這首革命歌曲。”胡卓然激動地說。

自2018年起,利用紀念館館藏紅色文物資源,胡卓然開始系統挖掘、整理塵封已久的雨花英烈生前原創歌曲。幾年來,先后整理出《我們的隊伍在進行中》《逮住了敵人才開槍》《游擊隊進行曲》《盟》等18首革命歌曲,其中12首由海燕、野雪創作,主要誕生于抗戰時期。

作為“北平五烈士之一”,野雪本名趙良璋,1921年生于南京六合,曾任國民黨空軍第十一大隊飛行員、北平國民黨空軍第二軍區司令部總務科參謀,秘密從事革命情報工作,1946年冬加入中國共產黨。1947年10月,因北平地下情報系統遭破壞在南京被捕,1948年10月壯烈犧牲。

海燕本名薛介民,1916年出生,祖籍福建仙游,與趙良璋為國民黨空軍軍士學校同班同學,1948年11月加入中國共產黨,同年冬天,他與妻子姚明珠接受秘密任務赴臺灣,從事隱蔽戰線革命活動。1958年因叛徒出賣,薛介民身份暴露被捕,1963年1月壯烈犧牲。

既是同窗,也是革命道路上的同志,趙良璋、薛介民一個填詞、一個譜曲,曾攜手創作諸多抗戰歌曲。

“在雨花英烈中,有相當一批烈士是多才多藝的,他們創作大量革命歌曲、詩詞等,呼吁民眾抗擊日寇。”胡卓然的愿望是將這些歌曲再度演繹,讓當下國人尤其是青少年能夠聆聽先烈們的精神世界和革命信仰。

這一愿望與南京曉莊學院“以詞傳情、借音鑄魂——雨花英烈生前原創歌曲活化利用”志愿服務項目不謀而合。

2021年3月,該志愿服務項目正式啟動實施。作為項目負責人,時任南京曉莊學院團委書記鄧琦與雨花臺烈士紀念館密切合作,決定將這些革命歌曲活化利用,打造可唱響、可聆聽的立體化紅色記憶。

在項目實施初期,團隊曾開展過一次烈士歌曲認知度問卷、訪談調研。“調研結果顯示,很多從歷史文獻中發現的曲譜僅停留在文物保存階段,大眾對雨花英烈生前原創歌曲缺乏關注與認知。”鄧琦說,被調查者普遍認為學習和傳唱烈士歌曲是傳承弘揚先烈革命精神的有效載體。

如何將這些革命歌曲“原汁原味”復現,并非易事。

“受當時印刷技術所限,以及歌曲原版及翻印文本流傳時間較長,部分譜面模糊并存在一定破損等原因,一些歌曲存在‘編輯錯誤’。”南京曉莊學院音樂學院音樂學專業教師勵君玉表示。

團隊對曲譜文稿進行科學修復,通過運用音樂學專業知識和現代音樂學技術,制作標準化歌曲簡譜和五線譜版本,清晰標明歌曲音調、音符等音效標識。

“每首歌曲,我們都從旋律線條、和聲構建、曲式結構等方面進行剖析,就作品的節奏、節拍、速度、音域、時值等細節進行詳細研究。”勵君玉說。

同時,團隊從調式調性、演唱形式、創作風格等維度將歌曲劃分類別,從曲目旋律的復雜程度、歌曲題材的適唱人群進行細分,為后續面向不同目標對象的教唱、不同場合的演繹提供參考依據。

確定了歌曲文本,如何完成演唱成為重要一環。團隊成員深知,這并非機械地簡單還原,而是要展現出歌曲的情感內涵。

第一次拿到這些歌曲文本,劉柄岑就深受震撼與感染。

在由海燕作詞、野雪譜曲的歌曲《假如我為了真理而犧牲》中,四段歌詞的首段開篇便寫道:“假如我為了真理而犧牲,我燃燒不滅的心,會不朽地歡欣,永遠地安寧。愛我的人們哪!我早就獻給偉大的祖國,請不必慟哭和傷心。假如我為了真理而犧牲,請不必慟哭和傷心。”

是詩歌,也是音樂,飽含舍生取義的信念和堅如磐石的信仰,像大聲宣講,也像喃喃自語,展現了一位革命者視死如歸的大無畏英雄氣概。

追溯淵源,這首歌曲曾刊登在1942年《新音樂》刊物上,在1981年拍攝的文獻紀錄片《先驅者之歌》中,曾選用此曲作為主題曲。

又過了40多年,作為新時代青年,劉柄岑得到機會將其再度演繹。走進雨花臺、查閱文獻與網絡,他深入了解歌曲作者生平與時代背景,體會內含在旋律背后的力量與精神,在演唱前將歌曲一遍遍打磨。

2023年9月,跟隨“信仰的力量——雨花英烈事跡與精神巡展”活動,劉柄岑前往西藏拉薩,在海拔4000多米的軍營中,唱響《假如我為了真理而犧牲》。

歌曲唱完,因為缺氧,劉柄岑曾一度頭暈胸悶,但在聽到臺下部隊戰士熱烈的掌聲時,他難抑激動。那一刻,這首穿越時空的紅色旋律因為他的演繹而在革命先驅與新時代軍人間產生交融與共鳴。

同樣深受感染與觸動的還有團隊成員姚萬菁。每當回憶起2023年2月親手將《青年音樂》刊物捐贈給雨花臺烈士紀念館那一刻,時為曉莊學院音樂學院竹笛專業學生的姚萬菁都萬千感慨。

站在趙良璋烈士展區前,姚萬菁吹奏了一曲革命歌曲《雪花飄》。舒緩、悲戚的旋律久久飄蕩,似在訴說著舊社會百姓饑寒交迫的凄涼生活。

這年1月,姚萬菁在學校圖書館文本資料室翻閱音樂史文獻時,意外發現一冊出版于1942年的刊物《青年音樂》(第一卷第6期),在刊物第36頁“青年習作選”欄目下,是一首由海燕作詞、野雪譜曲的歌曲《雪花飄》。

胡卓然說,之前在一本音樂合集中,曾記錄有《雪花飄》歌名,但曲譜、歌詞一直沒有被找到,“這一發現無疑填補空白”。

“雪花飄,雪花飄,飄向樹梢像白鴿。白鴿滿身羽毛多,可憐我沒媽的孩子們,衣破肚又餓……”聆聽旋律、閱讀歌詞,滿是悲愴。

為了使這一珍貴革命文物得到更專業的保護,發揮更高的價值,經過學校批準,團隊將其捐贈給雨花臺烈士紀念館,而歌曲經過編排由學生精心演繹。

在捐贈儀式上,姚萬菁說:“81年后的今天,這本刊物能夠以這樣的形式與我們重新碰面,著實讓我們感到驚喜。回首曾經的風雨動蕩,再看如今的中華大地,我的心中激蕩不已,深深感悟到信仰的力量。”

姚萬菁表示,捐贈儀式于團隊成員而言,是一堂生動的思想政治教育課。

談及這份刊物,南京市雨花臺烈士紀念館陳展部部長聞慧斌認為,這是南京紅色文化資源里彌足珍貴的一份音樂資源,展示了革命者的別樣風采。

在革命戰爭年代,海燕、野雪曾合作完成多首抗戰歌曲,刊發在當時各類抗日主題的文化刊物上。

2021年3月,薛介民烈士之子薛人望和夫人李黎曾前往雨花臺烈士陵園,祭掃父輩的戰友趙良璋烈士。祭掃之余,他們將一份珍貴的曲譜、歌詞手稿《盟》捐贈給紀念館。

“在《盟》手稿上標注有‘野雪曲’、‘我詞’,是迄今為止發現的唯一的薛介民烈士曲譜手跡,彌足珍貴,現已評定為國家二級文物。”胡卓然說。

《盟》是一首愛情歌曲,旋律動人、歌詞唯美。“您那海似的眼睛,照著高遠的藍天,也印著我白云的心影”,吐露著革命情侶間的純真告白;“海闊天空,要記得我是正義的戰士”,則表達著革命同志間的家國情懷。

2022年7月7日,在“紀念全民族抗戰爆發85周年”活動中,團隊成員在南京抗日航空烈士紀念碑下將這首歌曲傾情演唱,用青春之聲首度重現這段抗戰旋律。

遠在外地的薛人望、李黎在聽到這首歌曲后,十分感動,“那種感覺就像珍藏久遠的種子活起來了,在我們的眼前抽芽開花!”

3年多來,《蘇武牧羊》曲調風格的《八一三》《苛刑歌》,圓舞曲風格的《夏夜的天空像海洋》,童謠風格的《鵝公車》等,一首首塵封已久的革命歌曲紛紛被鮮活復現。深耕實踐中,團隊逐步構建起“學·尋·研·演·教”五位一體紅色文化傳承實踐品牌。

帶著這些歌曲,團隊前往社區、學校、企業、革命紀念館等場所,先后有700多名青年志愿者投身項目實踐服務,線上線下教唱教學1200余場次,足跡遍布20多個地市。

2023年7月,“信仰的力量——雨花英烈事跡與精神巡展”活動走進北大紅樓。在現場,《青年音樂》刊物作為珍貴文物參與展示,《雪花飄》音視頻展陳播放。

如今,全套演繹作品已作為專欄發布在“中國南京紅色在線”網絡平臺、“南京黨史”“中國雨花臺”等公眾號上,引領更多人詠唱烈士歌曲,學習先烈事跡。

鄧琦說,團隊計劃設計開發相應課程教材,切實發揮紅色歌曲的育人作用,科學規劃其嵌入大中小學美育、思政課教學內容的教學目標和課程大綱中。同時,計劃建立一批大中小學思政一體化實踐基地,打造一批優質美育“紅歌學堂”,將課程嵌入清明祭、烈士紀念日活動、黨團隊主題教育、學校理論學習社等,用可視化舞臺藝術形式和身臨其境的教唱教學讓英烈精神浸潤人心,讓思政教育鮮活生動。

2023年9月,在從西藏回到南京后,劉柄岑重寫了一份入黨申請書。劉柄岑說,在去西藏之前,他曾鄭重地向音樂學院黨組織遞交了入黨申請書:“進藏演出對我來說是一次傳承雨花英烈精神的實踐鍛煉,當我深入了解和傳播革命文化后,我更加堅定了入黨的信念。”

今年9月,姚萬菁已入職杭州一小學擔任音樂教師。她有一個想法,要將所學的英烈歌曲教唱給課堂上的孩子們,給他們講述雨花臺英烈的革命故事。

1948年10月,在英勇就義前夕,趙良璋給同獄戰友寫下一封訣別信,其中寫道:“我是帶著勇敢與信心就義的,我雖倒了,但頑強的性格仍使我精神永不滅亡。”如今,這封信保存在雨花臺烈士紀念館。

1963年1月,薛介民在臺北獄中的絕筆深情寫道:“木蘭溪水長久在流,白鴿嶺高壯地站立,鄉親至愛之恩永不能忘。”

如今,歲月流轉,烈士雖已遠去,但他們的英勇事跡、所創作的革命歌曲,從未隱泯、被忘記,在當下,依然被傳頌、被傳唱。

中青報·中青網記者 李川 來源:中國青年報