央視“3·15”晚會曝光苦情戲直播局中局,直播間里的“兒子們”專門騙老人買“神藥”。視覺中國供圖

“阿杜鄉親們”賬號上,十幾個粉絲群之一。頁面截圖

10月7日晚,阿杜直播間。

直播截圖

10月3日,阿杜直播間,開播12分鐘,在線人數已達10萬。直播截圖

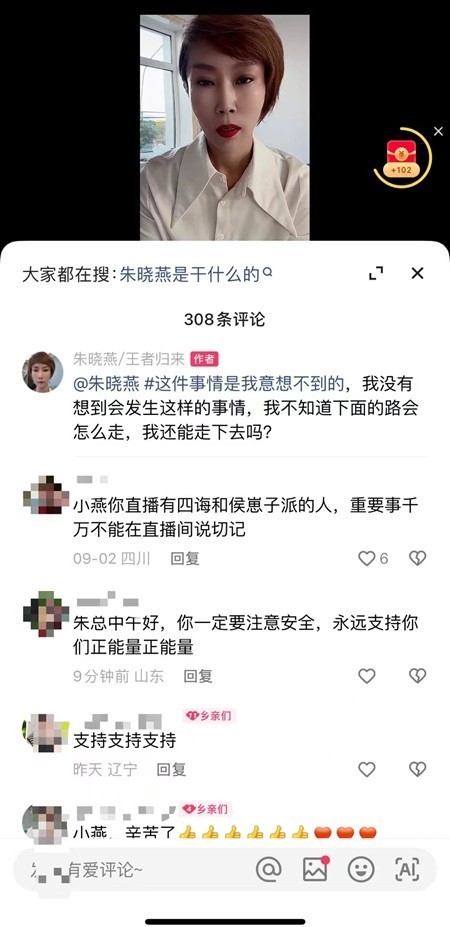

阿杜團隊一名主播“朱曉燕”賬號的評論區。頁面截圖

按慣例,“阿杜”在每天晚上7點開播。多數時候,開播20分鐘內,直播間的同時在線人數就會超過10萬。這個中年男人喜歡用力揮動手臂,情緒飽滿。

頁面左上角,一個小小的白色驚嘆號后,是4個白色小字——“虛構劇情”。

據中青報·中青網記者在直播間觀察和兩位粉絲介紹:劇情中,阿杜40歲,他的親生母親是迪拜公主伊莎貝拉,已經失蹤多年。他的父親爵爺,有莊園,有17位夫人。前不久,阿杜失散多年的親生女兒回來,而他養育了14年的養女則背叛他,轉移了40個億的資產……整個系列中,至少有10個角色上演,有的也在自己的賬號開播,劇情在各個直播間聯動。

無論劇情如何發展,阿杜總是其中“正能量”的一方。他稱呼直播間粉絲為“爹媽”,把觀眾晚上7點看直播叫“回家”。

但幾乎每天晚上的直播都會賣貨。9月8日晚的直播中,一個叫“洛辰之戀”的女子和阿杜連線,稱要和阿杜發展戀情。為表誠意,“洛辰之戀”愿意出錢給直播間的“老爹老媽”補貼,承擔產品的差價。于是,9.99元一大盒的月餅,59.9元10盒的益生菌凍干粉,相繼掛在直播間下方,當晚,多個產品累計在直播間的頁面上刷出超1萬單的成績。

截至10月8日,“阿杜鄉親們”僅某個平臺賬號有就約1912萬名粉絲,14個超粉群。

一位老人生活在江西上饒一個縣城,看阿杜直播兩年了。她告訴中青報·中青網記者,花錢加入粉絲團的好處是“保護直播間”。她說,有時候“壞人”一方不讓主播開播,需要加粉絲團,“免得直播間被他們關掉”。

她和另一位粉絲都對記者說,直播間講的事情是真實的,包括阿杜的母親是迪拜公主。

1

如果不是通過自己60歲的母親,王金明很難知道,在短視頻平臺上,還存在這樣一個世界。

大約3年前,他發現母親迷上在短視頻平臺看直播。母親沒上過學,不怎么識字。他記憶中,母親講過的最離譜的劇情是,一個富二代從小被關在鐵籠子里,主播帶著人把他解救出來了。“聽他兩三句,你就火大得很,假得不能再假了。”

劇情總會引向某個產品。有時演著演著,主播稱發現了一個倉庫,要把里面的貨低價賣給直播間的“家人們”。

后來,母親手機里的世界又走向玄幻,出現道士、神仙。一段劇情是,一幫“壞人”在抓長白山里的神鹿,主播奮力拯救神鹿,最后,神鹿給主播留下了一些神秘物品。王金明說,母親在“普云”直播間買過3個單價999元的神秘石頭。據母親的說法,買回家3年內,這個東西不能打開,3年后,主播會派人來回收,300萬元一個。

這類直播的套路相似。10月4日晚,“阿杜鄉親們”的直播中,有人給阿杜的頸椎部位貼上一片黑色膏藥。阿杜提到,這是他母親“托夢”給他,讓他買的,很管用。他母親“伊莎貝拉公主”是一個有神秘力量的“天選之人”,善良,心系百姓,走遍世界尋找造福百姓的方法。

第二天直播中,一款膏藥的鏈接出現了。他還號召直播間觀眾點擊“左上角那個黃心”,說不需要花錢,能點開,說明“得到了我母親的福報”。這個按鈕確實無須消費可以點開,是“加入購物團”。

在帶貨環節,反派角色也不缺席。他們常用夸張的語氣說,直播間里是一些賤民,不配用好貨。“冬天快到了,去大街上隨便找個樹枝子,往那去烤火!”“他們配用艾灸嗎?”一次售賣加熱艾灸貼的過程中,“阿杜的養女”瞪大眼睛說。

正面角色們則會相應說,“直播間的老爹老媽們最配”“他們辛苦一輩子”。劇情充滿糾紛。

暑假,在陜西生活的劉敏發現母親每天都在看阿杜團隊的直播,從早到晚,都有不同賬號開播。“我感覺阿杜這些人就是她的兒子女兒。”

一位90后社會學博士生進入阿杜直播間,馬上感嘆“爵爺”“那個聲音太假了”。那是一個有濃濃機器味道的聲音,字正腔圓,咳嗽聲像電腦程序的系統提示音。

一位生活在山西的小學教師曾進入父親常看的直播間,看到彈幕里都在給主播出主意,她說:“人家這都是假的,你們別在這瞎著急了,這都是騙人的。”她的評論很快被淹沒在快速滾動的彈幕中。父親常看“四川可樂”系列,這一系列中,粉絲被稱為“樂家人”。

王金明曾進入母親常看的直播間,在彈幕罵主播,很快被踢出,或被禁言。王金明母親常看的一個主播叫“京京小丫頭”,他經常登錄母親的平臺賬號,看到記錄里出現這個人的號就拉黑,3年來,王金明拉黑過40多個相關的“小號”。

2

王金明嘗試過多種方法拽母親走出這個直播的世界。他多次強調,這是劇情,是假的,而母親常會反駁:“我親眼見到的。”

一次,她說,親眼看到主播聯系某人幫他賣一個東西,500萬賣掉的,還有截圖為證。王金明說,這圖一看就是假的,“我現在就給你P一個,我微信里有500萬”。但是,“給她P出來,她又不信”。

2023年,央視“3·15”晚會上,一批直播間的“兒子們”被曝光,指出了相似套路。王金明發給母親看,母親不愿意看,并說他發的東西是假的。

還有一位老人說:“要是假的,人家為啥不被警察抓走?”晚輩曾對她提過,上面標注了“劇情虛構”,她帶著幾分神秘說,“直播間就得這么掛”。

令王金明接受不了的,不是母親花錢,而是主播賣什么,母親就買什么。

他甚至覺得,因為母親不識字,有時她根本不知道所購商品的含義,“人家說快搶,她可能就怕搶不到”。在這類直播間,劉敏的母親買過所謂治療腦梗的藥物,但她未患腦梗。

這些老人大多生活節儉。以前,王金明的母親覺得理發二三十元太貴,要找5元一次的理發店。李紅的父親在村中開了個小賣部,總守店守到深夜,多等兩小時,多賺不到5元。買菜,為了一斤菜1毛錢的差價,他也要走很遠的路去買。

在直播間的消費卻很快失控了。兩年前,王金明曾經在一個支付平臺給母親開通親情號,第一天就花出幾千元。后來他只給母親現金,不轉賬,又發現母親找人幫忙,把現金兌換到微信里。再后來,他又發現母親開始找親戚借錢,一借幾千元,在直播間購物。劉敏剛剛發現母親沉迷直播間時,滑動訂單頁面錄屏,視頻錄了快半個小時才錄完。

后來,李紅登錄父親的平臺賬號,偷偷把他買的東西退掉。她看到,少的時候,父親一天買一兩單,多的十幾單。后來父親打來電話說:“我現在連自己買東西的自由都沒有了嗎?”父親情緒激動,說“再退貨他就不活了”。鬧得最兇的時候,父親說要和她斷絕父女關系。

有時候,父親直播間買的東西到了快遞點,她或母親會拒收。有兩次,父親去快遞站大鬧,說這是救命藥,讓快遞員找回來。

讓王金明憂心的是,看直播已經成了母親“生活的重心”,幾乎從早到晚,洗衣服、做飯、睡覺,都要開著直播。李紅說,只要不出門,父親從早上6點多睜眼開始就在看直播,有時凌晨1點多還在直播間下單。

北京師范大學新聞傳播學院教授喻國明對記者解釋,這些劇情背后是心理學的專業測試和規律,主播知道用什么情景、形式、話術去刺激觀眾的時候,能引起“心流體驗”,讓人沉醉其中。現象背后更深的現實是,在社會和技術巨變背景下,年輕人對技術、社會現實的掌握要比老年人強大得多,如今的老年人在現實中,“傳統的知識,傳統的經驗,傳統模式被擊碎”,“老年人其實心里是不服的”。這時,“如果有一個場景,讓他的經驗被激活,他就會特別地堅持”。

喻國明說,國人素有媒介崇拜心理,認為媒介上說的事情“就是真的”。如今的老年人是在傳統媒體時期成長起來的一代人,“因此他覺得白紙黑字的東西,媒體上說的東西,哪怕是新鮮的,是自媒體,他也覺得,這是人家在網上都這么說的”,“肯定沒問題”。“媒介上的人”說的話,比左鄰右舍、親戚朋友、自己的孩子更權威,更有可信度。老人的經驗、聯想、常識被這樣的“可信”渠道激發起來,“形成他的一個價值閉環,一個觀念閉環”,這種堅定性,子女、朋友、鄰居是很難去破解的。

在李紅、王金明的家中,這樣的對話已經持續了兩三年,常常以爭吵、哭泣,或者老人一句“你不懂”結束。一次,李紅的父親說,“不要退我的貨,這貨里面還有幾萬塊錢現金呢”。她聽說,這位主播承諾這批貨里放有現金。“好像沒有現金的話,人家也會說一個(原因)是吧?可能有人家的話術安撫他,哪怕他收到的東西里邊沒錢,好像他也接受這件事。”李紅說。

3

李紅曾經嘗試過放任。“就放開讓他上當。”她想,無非多花點錢,也許父親自己就醒悟過來了。但事實是,“每天上一當,當當不一樣”。

她向各種渠道尋求幫助。她曾撥打12315消費者投訴熱線,打本地的電話,答復不受理,說要打產品經營者所在地,但買的產品太多了。她打過一個當地的,電話里回復說讓她提供一個注冊地址,但有些她也不知道。她在直播平臺上查到了一家店鋪的營業證書,寫有地址,但得到12315回復,查了發現沒有這個公司。

在短視頻平臺,她針對“四川可樂”系列賬號進行過投訴,但這個系列直播還天天都在。

華東政法大學副研究員徐則林分析,劇情直播帶貨行為是否違法,需要分情況討論。第一種情況,商家利用特別有噱頭的劇情吸引消費者進入直播,但客觀上如實展示了商品的品類、功能、產地、分量等信息,消費者因被劇情渲染而購買了商品,并在符合法定退換貨條件的情況下能順利享受售后權益。這種情況下,不能當然認定這一行為違法。

第二種情況,商家通過極端個性化推送、創造不存在的稀缺性、界面操縱等技術誘導用戶成癮,例如故意利用暴力、打斗、欺凌、事故、犯罪等極端或邊緣內容來吸引用戶關注,對用戶設置不同的界面元素及組合(按鈕位置、顏色搭配、字體字號、菜單欄、布局等),針對弱勢群體例如老年人見縫插針地放置觸發釣鉤,誘導個體產生消費行為,或者迫使消費者違背其真實意愿消費。

他指出,這類情況的隱匿性很高,消費者很難意識到自己處于被誘導消費的境地,監管部門也常常很難判斷這種行為是否違法。

“但事實上,此時消費者的知悉真情權、自主選擇權等基本權益其實已經受到了侵害。”徐則林提到,域外有很多關于此類情況的法律規定,例如,法國就曾規定,在線平臺的供應商不得通過欺騙或操縱服務接受者的方式設計、組織或運行其在線界面,以顛覆或損害他們的自主權、決策或選擇。我國尚無直接針對這類行為的法律規定。

第三種情況,商家演繹的劇情是直接圍繞產品展開的,而且劇情編造是虛假的、引人誤解的。在這種情況下,劇情直播帶貨本質上就是一種廣告銷售行為,無論營銷被包裹了什么樣的形式,都應該直接受到反不正當競爭法、廣告法、消費者權益保護法、電子商務法的規制。

廣東的律師馮江告訴記者,盡管反不正當競爭法是個行為法,不可能窮盡所有不正當競爭行為,在執法中往往不能“對號入座”。但是,不論直播是否標注“劇情虛構”,都不能違反“不得實施虛假宣傳或誤導宣傳行為”的規定。

今年9月24日,浙江省市監部門發布《浙江省網絡直播營銷行為規范指引》。這是我國第一次在規范性文件中出現針對這類行為的條款。其中提到:不得通過扮演醫療、教育、金融等領域“假專家”以及虛構專業、履歷、閱歷、人物關系、情感人設等“假人設”,或者通過杜撰幫扶社會弱勢群體、制造虛假輿論熱點等“假事件”,以騙取受眾信任或消費公眾善良心理等方式推銷關聯產品或服務。

山東濟南的律師王新亮在2016年創辦了老年人防詐騙維權中心,見識過各種針對老人的騙局。他認為這類主播可能已經涉嫌詐騙。他說,工商部門針對虛假宣傳的處罰,多是罰款,對這類主播來說,違法成本較低。五六年前,一些在各地針對老年人的保健品騙局層出不窮,后來警方介入,用刑事手段,才有效打擊。

王新亮認為,從結果來看,老人只是非理性消費了一批本身沒有法律問題的商品,但他認為,把直播中的情節考慮在內,就涉嫌詐騙。

“直播電商的主播是個新職業,還在發展變化過程中,目前,缺少直播電商和主播被按照詐騙罪追究刑事責任的案例。估計今后會有直播電商和主播被按照詐騙罪追究刑事責任案例,反不正當競爭法與刑法的相關銜接立法也會完善。”律師馮江分析說。

4

眼下,李紅的無奈是,即使去報警,也要父親作為當事人配合,但父親不會配合。

他們之間的“戰爭”歸于平靜。她還是每天查看父親的賬號后臺,給父親取消訂單。該試的方法都試過了,現在對她唯一的安慰是,父親的智能手機沒有插卡,只能在家上網,出門就帶著一個老年機。

有人提出,能不能建立像青少年模式一樣的老年人模式?喻國明不贊成。他說,法與非法之間,可以采取強制性的手段。法律底線之上,只能依靠人們的自覺和選擇。

他把這種狀態稱為“技術休克”:在技術巨變的情況下,他們有一種相對來說的尷尬和不適應,“這個是他們的問題,但也是社會的問題”。

“我們都應該對他們的這種境遇負有責任”,喻國明說,“社會發展到今天,老年人已經付出了巨大的艱辛,在今天他不適應的時候,我們要有很多相應的善意方式來提醒幫助他們,而不是嘲笑他們的尷尬。”他認為,比起限制自由,應該給老年人提供更多技術方面的自由、知識、資源。

今年,南京大學社會學專業博士辛曄做了一項針對“銀發沖浪族”數字融入的研究,她訪談了32位江浙滬地區的老年短視頻使用者。訪談時,她看到一位訪談對象在和伴侶討論一條做包子的視頻,在她看來,這是明顯的酵母廣告,但訪談對象卻認為是科普。

當面訪談時,她會使用老人的手機,在短視頻頁面下滑20-50個短視頻,作簡單記錄,她發現內容個性化推薦程度較高,較為集中和同質。一位老人對她提到,他其實想看一些關于醫保政策的內容,但自己卻刷不到。這位老人不知道短視頻平臺有搜索功能。

喻國明提到,對推薦算法而言,要關注的不是算法本身的控制,而是算法多樣性。他說,算法推薦適合分類管理。例如,現在一些平臺有20%的內容隨機投放,80%的內容根據行為數據推薦。他建議,對數字素養較低的老年群體,可以提高隨機推送的比重,降低集中程度。這樣可以一定程度上破解“信息繭房”,讓老人看到更廣的世界。

除此之外,還可以要求平臺對一些觀點性、商業性內容,進行對比性推送、相關性推送。這在國外已有實踐。例如,當用戶接觸到某類產品信息時,同時推送其他平臺上的相似產品,便于受眾準確把握其價格、產品情況。“其實平臺都是可以做得到的。如果你有要求的話,他就必須要做,或者說哪怕就作為一種倡導。”喻國明說。

10月7日晚上9點多,“阿杜鄉親們”的直播間里,“伊莎貝拉公主”的侍女“阿蘭”在連線中對“爵爺”說:為什么你身體這么好?睡眠像嬰兒一樣?因為你霸占了“伊莎貝拉公主”千辛萬苦弄來的仙草。“能讓你跟年輕人的身體一樣。”

她說,這是善良的“伊莎貝拉公主”不畏艱難,在海拔3000米以上的懸崖峭壁上發現的仙草。她囑咐阿杜:“一定要完成你母親的心愿,做到取之于民,回饋于民,把仙草傳承出去。”

“所有的杜家人想得到吉時平安嗎?”在阿杜的一系列鋪墊后,靈芝粉的鏈接上線了。臣樂仕牌破壁靈芝孢子粉,售價69.9元,很快,直播間頁面上,銷量沖破4000單。

(文中王金明、李紅、劉敏為化名)

中青報·中青網記者 郭玉潔