中青報·中青網記者 王志偉

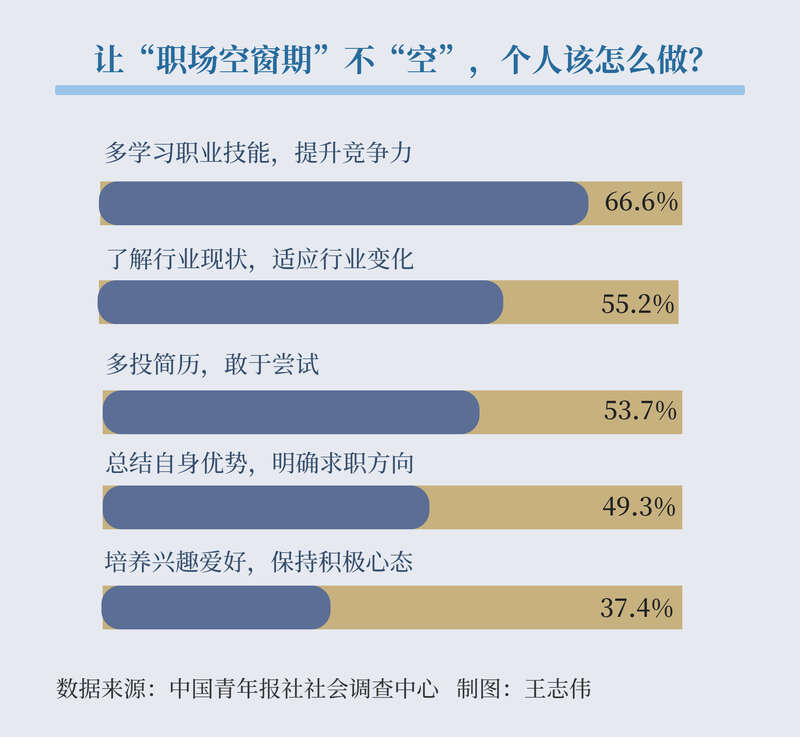

如今,“職場空窗期”不再是個新鮮的詞匯,不少有過“空窗期”的求職者在找工作時面臨一定困難。經歷“職場空窗期”后如何調整自己、重新出發?上周,中國青年報社社會調查中心聯合問卷網(wenjuan.com),對1000名受訪者進行的一項調查顯示,74.3%的受訪者有過“職場空窗期”,讓“職場空窗期”不再“空”,66.6%的受訪者認為要在“職場空窗期”多學習職業技能。

95后史小雨有近3年的“職場空窗期”,今年3月,她離開寧夏老家到北京找工作。“剛到北京時,面臨吃飯、住宿等開銷,心理壓力比較大。”史小雨說,家人的支持為她提供了強大的后盾,在一定程度上緩解了焦慮。此外,她還時常在網絡上記錄自己的生活,并找到了有共同經歷的伙伴,大家一起吐槽聊天、釋放壓力。

“有時想到自己還沒找到工作,心情就會比較低落。”95后繆豐憶2022年辭職后,一直“空窗”到現在,她坦言,雖然自己的副業能帶來一定的收入,但還是希望盡快找到一份正式的工作。

調查顯示,如果經歷“職場空窗期”,69.0%的受訪者會有壓力。

在深圳找工作的90后李敏敏有近兩年的“職場空窗期”,她認為產生“空窗期”的原因很多,有的人是工作太久想休息一下,有的人是想轉換賽道、重新出發。李敏敏屬于前者。她覺得,如果工作讓自己覺得壓力比較大,離開職場一段時間,去旅游休息、看書學習、調整狀態,是值得的。雖然李敏敏在“空窗期”的心態有所起伏,特別是看到周圍人的生活狀態時,也會擔心自己不太容易找到工作,但她表示,“在‘空窗期’,我的狀態有了很大改善,雖然在找工作時會面臨一些問題,但不會特別焦慮。”

史小雨覺得,有些經歷過“職場空窗期”的人,會因此而敏感自卑,變得不太自信。“有些公司非常看重求職者是否有空窗期,無論怎么解釋對方都很介意,有些公司則不太在意,會更多地考察求職者的能力。所以不要過分在意自己的‘空窗期’,找工作時自信一點,招聘者也希望錄取積極向上、有干勁的人,要調整好自己的心態。”

讓“職場空窗期”不“空”,66.6%的受訪者認為要多學習職業技能,提升競爭力,55.2%的受訪者建議了解行業現狀,適應行業變化,53.7%的受訪者認為要多投簡歷,敢于嘗試。其他還有:總結自身優勢,明確求職方向(49.3%),培養興趣愛好,保持積極心態(37.4%),多與外界溝通交流,開闊眼界(25.6%)。

繆豐憶覺得有“職場空窗期”是件很正常的事情,趁著年輕,去嘗試新事物,很有意義。比如利用“空窗期”創業,可以培養對商業的敏感性,對未來的工作有一定幫助。在沒有正式工作的這段時間,繆豐憶思考過自己的未來發展方向,“之前考慮過在寵物領域創業,也考慮做心理咨詢師,為此還準備了考研。我希望能從事那種越老越吃香、經驗越豐富發展越好的工作。”

對于調整“空窗期”的心態,李敏敏覺得,要找到一件能讓自己持續投入的事情。“通過動起來讓自己停止胡思亂想,專注于所做的事情,把每天過充實。”在這個過程中,可以尋找一些工作機會,對照自己心儀崗位的需求,找到自己欠缺的方面,通過學習、查資料,或從事副業、做兼職、做項目的方式,加以彌補,提高職場競爭力。

此次調查的受訪者中,男性占45.8%,女性占54.2%。工作時間在1年內的占4.2%,工作1-3年的占13.5%,工作3-5年的占25.7%,工作5-10年的占34.0%,工作10年以上的占18.9%,未工作過的占3.7%。

(應受訪者要求,史小雨、李敏敏為化名)