中青報·中青網見習記者 王志偉

實習生 楊萬淑

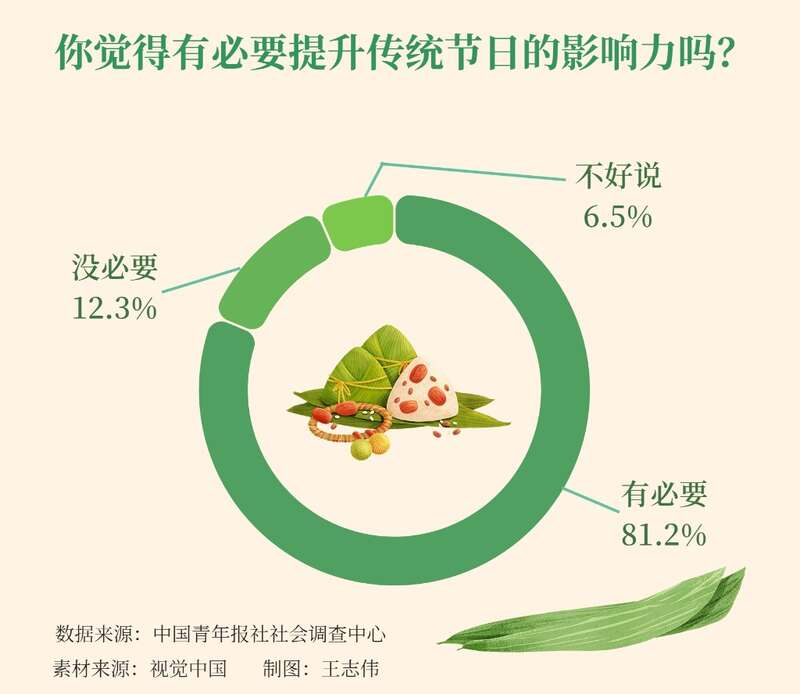

一年一度的端午節到了。作為我國四大傳統節日之一,端午節不僅有賽龍舟、包粽子之類的慶祝活動,更蘊含著豐富的文化內涵。傳統節日在大家心中有怎樣的地位?今年端午節前夕,中國青年報社社會調查中心聯合問卷網(wenjuan.com)發布的一項有1000名受訪者參與的調查顯示,44.7%的受訪者感覺人們過傳統節日的熱情比以前降低了,81.2%的受訪者認為有必要進一步提升傳統節日的影響力。

44.7%受訪者感覺人們過傳統節日的熱情降低了

“現在過傳統節日的興致沒以前那么高了。”家住西安的00后韓悅(化名)記得,以前在端午節會收到姥姥親手做的香包,但現在不怎么看重這些儀式,感覺節日氣氛沒那么濃了。

“像戴花繩、佩香囊,這些習俗對小孩子來說吸引力更大,但成年人更看重過節放假,想著去哪里玩、怎樣放松休息,對節日的習俗會有所忽略。”韓悅說。 老家在江蘇宿遷的90后張云聰感覺,不同地方對節日的重視度不一樣。“我在公眾號上看到老家端午節期間會舉辦龍舟比賽,有點意外,但也很欣慰,在家門口就能感受節日氛圍。”但張云聰坦言,與父母那輩相比,自己對節日沒那么看重了,也不太重視過節的儀式感。

如今大家過傳統節日的熱情如何?調查顯示,44.7%的受訪者感覺熱情比以前降低了,42.2%的受訪者認為比以前提升了,兩者比例大體相當。交互分析發現,00后受訪者認為比以前降低了的比例更高,為51.6%。還有13.1%的受訪者表示沒什么變化。

“傳統節日連接了過去和現在,體現的是文化傳承”

“每個國家都有自己的文化,像春節、端午、中秋這樣的傳統節日,有悠久的歷史,體現了民族特色。而且節日背后有深刻的文化意義,比如春節貼對聯,中秋吃月餅,反映的是對團圓團聚的向往,是中華民族具有凝聚力的體現。”00后大學生李佳靈覺得,傳統節日就像一條紐帶,連接了過去和現在,“體現著文化傳承”。 調查顯示,84.9%的受訪者認為傳統節日能提升人們對中華傳統文化的認同感。 “我們國家有很多傳統節日和習俗,需要加強保護和宣傳,比如對一些有特色、有象征意義的節日、習俗進行申遺,提升中華傳統文化的影響力。”韓悅說。 調查中,81.2%的受訪者認為有必要進一步提升傳統節日的影響力。交互分析發現,00后受訪者認同的比例更高,為88.0%,之后是90后,為85.2%。 李佳靈說,自己居住的社區在傳統節日經常會舉辦慶祝活動,很有節日氛圍。對于提升傳統節日的影響力,李佳靈覺得,一方面要加強宣傳,在臨近端午這樣的節日時,做一些新穎的宣傳片,吸引大眾關注。另一方面,通過主題征文或征集主題宣傳片的方式,讓大眾充分參與,也能提升大家對傳統節日所蘊含的文化意義的理解。

提升傳統節日影響力,68.7%的受訪者希望在公共場所布置更多傳統節日元素,營造節日氛圍,66.7%的受訪者期待與新技術相結合,創新傳統節日的文化表達形式,63.3%的受訪者希望加強宣傳科普,傳播傳統節日的由來和習俗。其他還有:組織各類慶祝活動,提升參與感和儀式感(49.6%),加強傳統節日教育,培養身份認同感和文化認同感(37.5%)。

“現在不少人上班上學很辛苦,假期基本只能用來休息。希望在傳統節日能有更多假期,讓大家有精力、有興趣去體驗傳統習俗、人文風情。”韓悅認為,現在國潮正熱,可以在傳統節日舉辦國潮節,宣傳傳統服飾,增強互動性,在活動中增進對民族文化的了解。

韓悅覺得,學校老師可以在端午節前后跟學生介紹相關的故事、諺語、民謠,創新傳播方式。“‘五月五、是端陽,吃粽子、撒白糖’,小時候聽過的歌謠現在仍然記得,朗朗上口也更容易被小朋友接受。”

此次調查的受訪者中,00后占21.7%,90后占40.5%,80后占31.0%,70后占6.3%。