“團結起來,振興中華”,北大學生在中國男排逆轉獲勝后喊出的這句口號,成了上世紀80年代的國家口號和青年的精神路標。

習近平總書記在慶祝中國共產主義青年團成立100周年大會上說,在改革開放和社會主義現代化建設新時期,共青團“團結帶領廣大團員青年發出‘團結起來、振興中華’的時代強音,在現代化建設各條戰線上勇立潮頭,展現出敢闖敢干、引領風尚的精神風貌”。

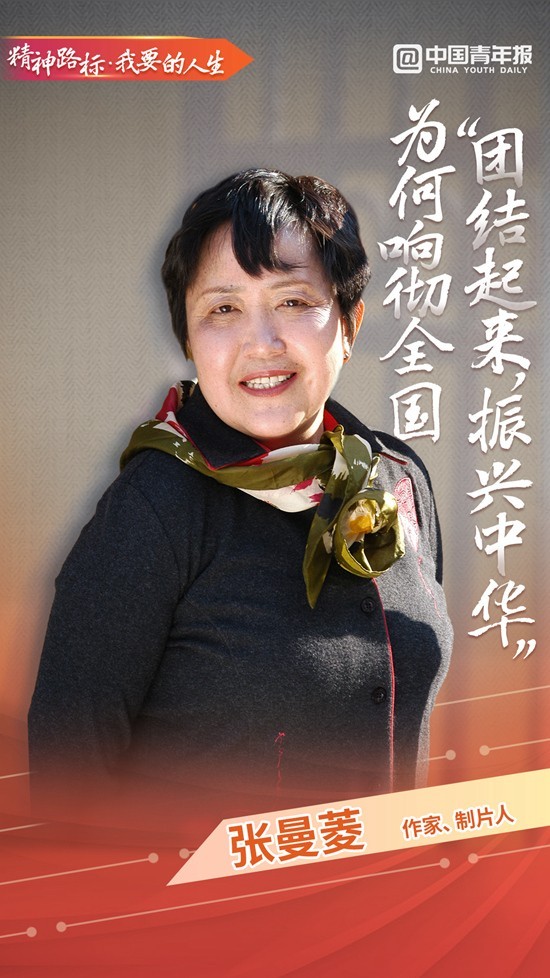

作家、制片人張曼菱是當年北大學生中的一員,大家興奮高唱國歌的情景她至今歷歷在目。這句口號引發了億萬人報效祖國的強烈共鳴,也激勵了一代又一代青年在中華民族偉大復興的道路上接續奮斗,作出自己的人生選擇。中青報·中青網記者近日專訪了張曼菱。

中青報·中青網:您1978年考入北大中文系,經歷了10年動亂,黨的十一屆三中全會剛剛召開不久,一切百廢待興。您當時有過迷茫嗎?

張曼菱:之前簡直就是人生最低谷,最大的絕望是好像一切的努力都白費了。我是因為恢復高考被打撈的那一批人中的一個。進入北大,是走出迷茫的第一步,因為有了一個新氣象。我們受到了愛護,變成了幸運兒,那時候我們出門戴上北大校徽,別人都投來羨慕的眼光。整個社會都是求才若渴的狀態,愛才的傳統重新被發掘,我們也要報答社會的愛。

由此也能看見中華民族很深的一種力量,對知識文化的敬重是千年不變的,雖然有時候會有磨難,但始終是正向前進的。我對我們的民族、我們的社會有這種本質的信任,是把自己的命運都交托的。

中青報·中青網:1981年,中國男排一場反敗為勝的傳奇性比賽引發了“團結起來,振興中華”這句口號。您是親歷者,能談談當時的情況嗎?

張曼菱:當時體育健兒可真是給咱們中國人長臉。當晚比賽,只有幾臺電視機,大家都擠著去看,人家吼也跟著吼,無比熱情地追隨著那些為國爭光的體育健兒。

比賽贏了時,我正在宿舍里洗腳,突然聽到驚天動地的像爆炸一樣的一聲歡呼,我們宿舍一個女生的男朋友在樓下喊,“快下來,去游行!”我腳也不擦了,穿個鞋就跟著下去了。

有的同學在搖動學校的南大門,想出去游行。情況有點復雜。團委書記王麗梅,還有團委副書記閆玉霞在人群中找到了我,王麗梅說:“張曼菱,同學們會聽你的,快召集起來!”

小號聲突然響起,那是國歌的旋律。我的熱淚就出來了。我們班的兩個同學老范和小王推來一輛自行車,我就站到那個座位上,不穩,他們扶著。這樣高于人群,就形成了一個指揮點。我大聲喊道:“同學們,我們唱歌,大點兒聲!大家擰成一股繩!”大家一首連一首地唱,唱《團結就是力量》《五星紅旗迎風飄揚》《國際歌》《五月的鮮花》……不少同學拿著學外語用的三洋錄音機擠近我。人群里還響起了各式口號,“清華北大團結起來”“中國萬歲”……

我想一定要讓這個口號最有力量,就從同學們呼喊的口號里組合了一下,說我們來喊“團結起來,振興中華”好不好?喊10遍!喊聲一浪高過一浪,像大海一樣吞沒其他口號。我看見好多外國留學生也跑來了,后來整個校園都喊起來了。

第二天早上,學校黨委書記韓天石,還有副書記馬石江,一見到我就擁抱說:“太好了!我們北大終于有自己的口號了!”他們前一天夜里聽到我們喊口號都高興壞了。

韓天石說:“學生不愛國是教育最大的失敗,我們北大學生是愛國的。”

中午的時候,學校廣播電臺的喇叭響了,原來是我們昨天晚上的場面,由學校團委宣傳部長黑良杰組織人現場錄音,編寫后播出來了。我還聽見我尖叫的聲音、聲嘶力竭喊口號的聲音。這份珍貴的錄音對于外界和中央領導了解和評價北大發生的這件事情起到了重要的史實記錄作用。隨后,新華社、《人民日報》《中國體育報》等媒體都報道了“團結起來,振興中華”這個口號。我們北大不僅創造了歷史,而且記錄了歷史。

我畢業那年國慶節時,天安門對面豎起了“團結起來,振興中華”的大標語牌,當時馬石江興奮地給我打了電話。這說明這句口號不僅是我們北大學生的了,國家認可我們喊出了人民的心聲,海外華人也特別認可。

中青報·中青網:您想過口號會產生這么大的影響力嗎?

張曼菱:怎么沒有?為什么大家愿意喊?男排的勝利不是說我們排球有多牛,而是代表一種心愿,我們不能讓人小看下去了,我們一定要屹立于世界民族之林,一定要興旺起來,這是我們心情的表達。在百廢待興的時候,就是個精神頭兒。體育健兒為什么那么拼命贏?精神頭兒代表了我們不服輸,不認窮,不認倒霉,我們一定要振興,一定要崛起。

中青報·中青網:口號對您的人生有什么影響嗎?

張曼菱:口號在我們的靈魂里注入了不辱使命的愛國情懷。我們畢業時有很多機會,成功掙錢的機會,成名走紅的機會,要怎么選擇?我曾去美國,看到獨立制片人制度,那時中國還沒有,我想我要是可以該多好。后來國內電影廠改革,我認準了我想走的路,付出了10年的辛苦,使自己具有了擔當這個事的能力。

我后來回到家鄉云南,開始了對西南聯大歷史資源的搶救、整理和傳播,推出《西南聯大啟示錄》等。時代給了我很多機會,我從作家到重新學習影視,使我能扛起西南聯大這個事兒。西南聯大的精神能夠傳承、傳播下去,我就很滿足。

中青報·中青網:“團結起來,振興中華”到現在依然被青年喊起。慶祝新中國成立70周年的時候,北大學子在天安門前一遍一遍地呼喊,穿越了40多年的歲月,再次聽到這個口號時,您是什么樣的心情?

張曼菱:我們這一代繼往開來,是恢復高考改變了我們的人生,我們也回報了社會,沒有辜負國家對我們這一代人的期盼。

一個人不愛國,我覺得就是飄的。如今北大的孩子們,也是理解自己的使命的,愿意將個人價值和國家民族綁在一起,把自己的奮斗和人生追求融入國家發展。

中青報·中青網:每一代年輕人都會有時代的特征,但在當今青年身上能看到像當年你們一樣的熱血。

張曼菱:為什么當時就有很多人接受這個口號,不完全是因為北大提出來的,不是我們這一撥兒人拔高提出來的。我們本來就是從最底層上來的,我們知道所有人的出路都和民族、國家息息相關。如果國家不好了個人也不會好,這種對根的認識,我覺得在現在的疫情中是加深了。

中青報·中青網:一些年輕人會覺得疫情是當前比較大的困難,青年也面臨就業選擇等方面的困惑。您對他們有什么建議?

張曼菱:我訪談過兩百來位西南聯大人,還有一些著名人物的家屬。他們的人生故事和價值觀,都是在與嚴酷環境的對峙中完成的。疾風知勁草,所以不要害怕苦難。

從聞一多到鄧稼先,到對我教誨不倦的任繼愈先生,他們在平時專注于構建自己的學術,關鍵時刻具有獻身的從容,忠于嚴肅的思考與求索,從而凝成了一個共同的西南聯大的精神理想。可以這樣說,理想就是重建中國,一個嶄新的屹立于世界民族之林的,充滿幸福感的中國,而精神品質就是“剛毅堅卓”。這四個字里面包含堅定和韌性,還有人格尊嚴。

人生和歷史不是簡單重復的,不是可以模仿的,但“精神”卻是可以傳承的,就是在國破家亡的時候,也不能丟棄,反而更加純粹。我自己能夠做一點事情,也是在這種精神的感召下完成的。精神是附著于理想的,理想喪失精神就沒有依托。

青年要多讀書,讀那些支撐過歷史,推動過歷史發展的人們的故事。擴大人生視野,壯大你的理想與精神。走過一段人生困境,或許不是什么壞事。

中青報·中青網記者 許革 王聰聰 梅瀟予

京公網安備 11010102004843號

京公網安備 11010102004843號