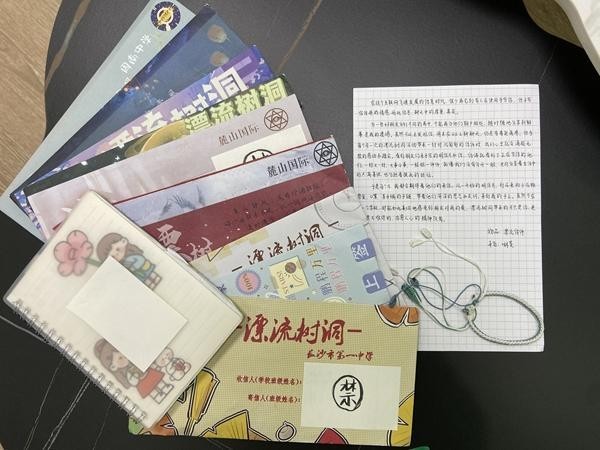

湖南省長沙市雅禮中學的學生可以給外校朋友寫信,并用專用信封封好投遞到雅禮中學心理中心,由心理協會成員統一發往中轉站后,再發往不同學校并接收回信,實現學生跨校交流與互動。受訪者供圖

“進入高中沒有找到知心朋友,跟過去的朋友也漸行漸遠,感覺有些孤單。”

“高三的娛樂運動時間直線下滑,學習和休息的時間平衡不了,很苦惱。”

“因為擔任班干部,在處理班級事務時跟同學鬧得不愉快……”

這些中學時代內心的煩惱和苦悶,被寫在一張張綠色的信紙上,匿名投進了一個“解憂樹洞”。一周后,這些心事會得到來自同齡人的手寫回復:“我是哭著讀完這封信的,眼淚沒來由地奪眶而出,我好像找到了另一個我。”“別擔心,我和你有相似的體驗。”

在第十七屆中國健康教育與健康促進大會暨專業技術培訓中,來自湖南省長沙市雅禮中學的心理教研組組長馬慧分享了“同輩互助”心理健康促進項目,以及由高中生組建的“解憂樹洞”的故事。

“來信的人真誠發問,回信的人真誠共情,我想這是屬于同輩之間支持的力量。”馬慧說。

雅禮中學的“解憂樹洞”是一個以學生為運營主體的小組織,隸屬于學校心理協會,面向全體學生開放。學生有煩心事可以給“樹洞”寫信傾訴,“樹洞”回信“使者”,在做好隱私保密工作的基礎上,給予書面回復。回信的人員可能是學長,也可能是學弟學妹。

這個“樹洞”設立于2021年。在某節心理課下課后,馬慧被一名同學攔住問:“馬老師,我們想做一個類似‘樹洞’的項目,這樣同學們有煩惱時就有地方傾訴了。”

這名同學是當時正讀高一的李欣藝。對心理學感興趣的她發現,周圍有一些同學因為心理原因受到困擾,但并不愿意向家人朋友和老師尋求幫助。

“有沒有什么更好的途徑,可以關注高中生的心理健康,為大家提供幫助?”認真思考后,李欣藝想起了她在書中看到過的“匿名提問箱”,便扯下一張草稿紙開始寫策劃,并興沖沖地找到馬慧。在老師的建議下,李欣藝和對心理學同樣感興趣的同班同學胡芊開啟了合作。經過一個暑假的討論,策劃改了七八版,“解憂樹洞”在2021年秋季學期正式投入運營。

如何保證匿名?如何確保回信真正可靠、能幫助同學?為此,“解憂樹洞”設置了一系列完整的、符合校園規范和特色的流程。譬如,為了確保匿名,讓學生安心寫信,回信設置了3種方式,分別是電子郵箱、班級儲物柜和自行領取。“樹洞”上線第一周,就收到了30多封來信。

第一次收到信后,李欣藝和胡芊花了整個國慶節假期回信。胡芊還記得,當時很多人對開學分班、新學年的到來感到緊張。讓李欣藝印象最深刻的,是和一個女生通過“樹洞”的兩次信件交流。她清晰地記得,第二封信中夾了一顆糖果。

“她在那封信里,對我回信中的共情和建議表達了感謝,還更新了自己的近況。”李欣藝覺得很受觸動,“大家愿意花時間寫一封信給一個陌生人,那一刻我感受到被信任,能看到他們的生活因此有改變,這種感覺非常溫暖。”

隨著信件的增多,僅靠李欣藝和胡芊兩人有些吃力,“解憂樹洞”小組開始納新。回信人員篩選很嚴格,需要通過報名、筆試、面試三輪篩選,組成7-8人的小組。“回信質量得不到保證的話,無法給同學帶來更多正向的支持力量。”馬慧說。新成員進入后,會接受一些有針對性的心理學培訓。“會推薦他們看《非暴力溝通》和《恰到好處的安慰》。告訴他們回信時要注意共情,不去作評價,這也和心理咨詢的理念相通。”

每周,“樹洞”成員都會整理出一周的來信,再進行分信,讓回信同學挑選自己更擅長回應的主題。“一方面是因為他們自己感興趣;另一方面,他們也曾經歷過類似的困擾,有一些成功經驗,剛好可以分享給別人。”馬慧說。

胡芊回信較多的常常是心理壓力較大的同學。“他們可能覺得生活沒有希望,或者情緒上比較消極。”胡芊回憶,在高一時,她也經歷過一段較為壓抑的時光,每當她看到這類比較消極的信,就聯想到自己曾有過相似的心理狀態。

“很多人因為自己的成績和理想中的不太匹配。在初中時原本是學校的佼佼者,進入高中卻發現比自己優秀的人太多了,一時間接受不了落差,就會對自我產生懷疑。”胡芊說,“我跟他們有過相似的心理狀態,能更好地共情。我也希望能夠用自己的經驗帶他們走出陰霾,正確地認識自己,接受自己的不完美,接納自己。”

雅禮中學共有3個年級3600余人,在李欣藝和胡芊高二那年,“解憂樹洞”一共收到了200多封來信。大家信中的困惑有很多種:學習問題、時間管理、人際交往、情緒管理問題,以及對于未來的焦慮和擔心。馬慧發現,來信中的問題和心理老師接待咨詢時遇到的問題有一定相似性,用一個高頻詞來概括,那就是“內耗”——自我評價問題,與同學、父母之間的人際關系困擾,還有學業和愛好之間的平衡。

遇到比較敏感或棘手的問題,“樹洞”成員會在心理老師的指導下回信。“我們會在信里表達充分的理解和共情,老師也會建議我們附上學校和市里的心理健康相關資源,在保證匿名的情況下,盡可能提供幫助。”李欣藝說。

在李欣藝看來,“解憂樹洞”能給同學提供來自陌生人的關懷和耐心,堅持手寫回信的形式,則是一種溫柔的表達。“高中生跟大學生最大的區別,就是高中階段大家都在為同一個目標努力,經歷和心境是相似的。只是大家比較忙,不知向誰傾訴,也不知道如何去安慰其他同學。”李欣藝說,“我們最需要的就是共情、被傾聽,以及被理解。相較于父母、老師,陌生的同輩是很好的傾聽者,我們能從同齡人的視角,提供理解,產生共鳴。”

在“解憂樹洞”正式上線初期,每一封來信和回信都會經過馬慧的審核。審核中她發現,“樹洞使者”的回信質量非常高,值得學習的地方很多。“當然,心理老師給出的專業理論部分不可或缺,但高中生同輩之間的共情、支持真的非常好。”

從“解憂樹洞”出發,在雅禮中學團委的引領下,學校逐漸構建起了“同輩互助 向陽而生”心理健康促進項目,讓身處其中的同學分享生活學習的經驗,傳遞同輩群體的力量。

目前,這一項目已貫穿社團、班級、年級、學校4個層面。在社團層面,“解憂樹洞”成為校內的解憂驛站,還有一個讓友誼跨越校園的方式——“漂流樹洞”。“不同學校幾千封信件的往來,都是同輩之間的真情傳遞,相較于即時通訊,慢下來的書信交流,能給這些青少年一份沉淀下來的情感。”馬慧說。

在班級層面,每個班級設置心理委員,每學期接受理論培訓,可以第一時間發現集體或個人的心理波動,為學生提供力所能及的陪伴與支持。在年級層面,每一名高一“小萌新”都會在第一堂心理課上,收到一封來自高二學生的溫暖書信,分享入學適應經驗。在學校層面,每年5月的心理健康月,把大家儲備在心中的能量借助物品“陳列”出來的“心理博物館”、師生共同參與的心理游園會等系列主題活動,幫助青少年建立自己的心理支持體系。

“用同輩的力量傳遞溫暖,建立人與人之間的連接,助力青少年心理健康、向陽生長。我們會一直做下去的。”馬慧說。