在安徽省宣城市旌德縣檔案館

珍藏著一尊馬克思銀像

銀像高15.5厘米、重250克

底座正面鑄有俄文“卡爾·馬克思”

底部鑄有俄文“第六號,莫斯科鑄造”

馬克思銀像的特寫照片。新華社記者 張紫赟 攝

據安徽省文旅廳革命文物處

工作人員介紹

這座銀像為國家一級文物

它為何會出現在皖南山城

要從那個時局動蕩、

思想覺醒的年代說起

據地方黨史部門介紹

1924年

蕭勁光從莫斯科留學歸國

帶回一尊馬克思銀像

至江西安源路礦

次年

安源工人運動遭鎮壓后

黨組織將銀像交由

時任安源路礦工人俱樂部秘書的

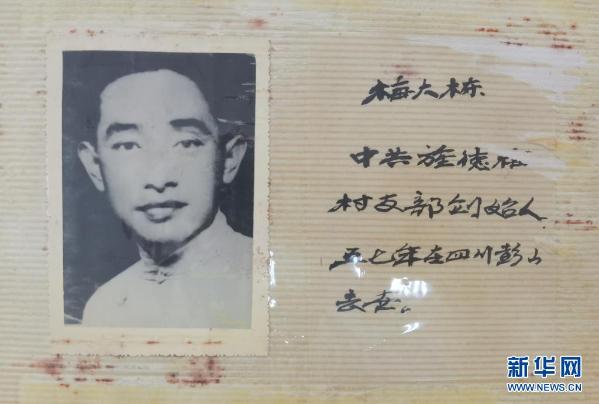

青年黨員梅大棟

梅大棟照片。旌德縣委黨史和地方志研究室提供

梅大棟

將銀像藏在包袱里

夜行曉宿,走山路野徑

躲過重重盤查

回到家鄉旌德縣梅村

成立皖南第一個黨支部

——中共旌德三都農民補習學校支部

開展革命活動、發展黨組織

三都農民補習學校支部舊址。新華社記者 張紫赟 攝

1928年冬

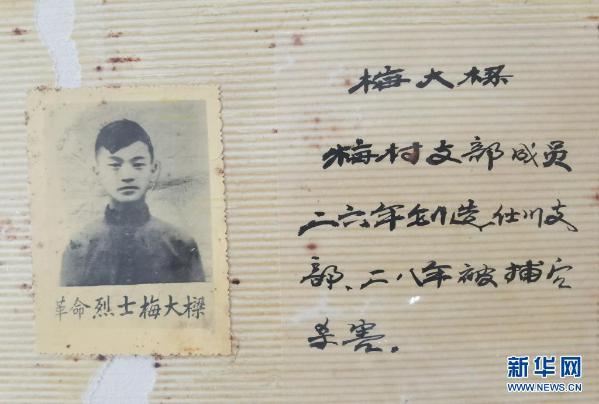

梅大棟和弟弟梅大梁(又名梅大樑)被捕

梅大棟在獄友幫助下越獄

梅大梁未能逃出

在縣城東門外英勇就義

時年19歲

梅大梁照片。旌德縣委黨史和地方志研究室提供

梅大棟將銀像托付給母親宋坤榮

叮囑她

“要用生命保護,等我回來”

敵人上門抄家搜查革命物件

開墻破壁、挖地三尺

宋坤榮與女兒梅竹娥、兒媳朱少白、

外孫女汪蘭英、孫女梅淑華

不顧性命,將銀像深埋于柴棚的瓦堆下

上面又鋪上破木板和稻草

得以護住銀像

但梅大棟的幼子在驚嚇中意外去世

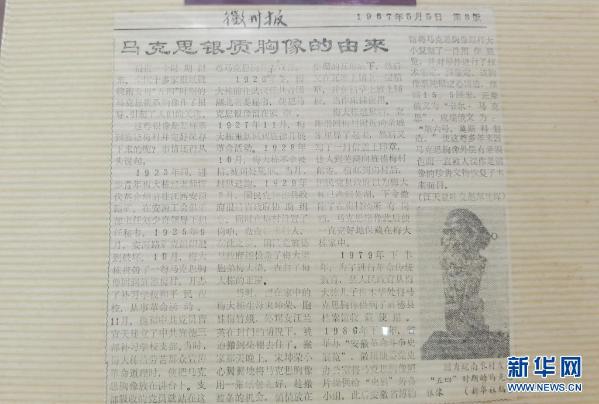

1987年媒體報道資料

旌德縣委黨史和地方志研究室主任

徐繼霞說:

“宋坤榮丈夫早年去世,

辛苦拉扯大的兩個兒子,

一個犧牲,一個流亡在外,

這是極大的打擊。

但她卻堅定支持兒子的信念與事業,

把家中女性團結在一起,

可以說用生命守護著銀像。”

梅大棟(左二)與母親宋坤榮(左三)生前最后一張合影。資料圖片

梅大棟在逃亡上海后

任《紅旗日報》編輯

后因叛徒出賣

再次被捕入獄

出獄后

從事抗日宣傳工作

梅竹娥外孫梅春平說:

“長輩們守口如瓶,

多年來想盡辦法護住銀像

直至新中國成立后獻給國家,

才告知我們后人。”

2021年6月3日攝于梅大梁故居。新華社記者 張紫赟 攝

這座來到中國近百年的

馬克思銀像

在風雨飄搖的年代

猶如一顆火種

點燃了皖南革命的星星之火

更見證了

世界上最大的馬克思主義執政黨

——中國共產黨的發展壯大

文字、圖片:張紫赟

視頻:曹力

京公網安備 11010102004843號

京公網安備 11010102004843號