“八月桂花遍地開,鮮紅的旗幟豎呀豎起來……”距離鄧勝先第一次在學堂初學這首《八月桂花遍地開》,生命的年輪已劃過70載光陰。

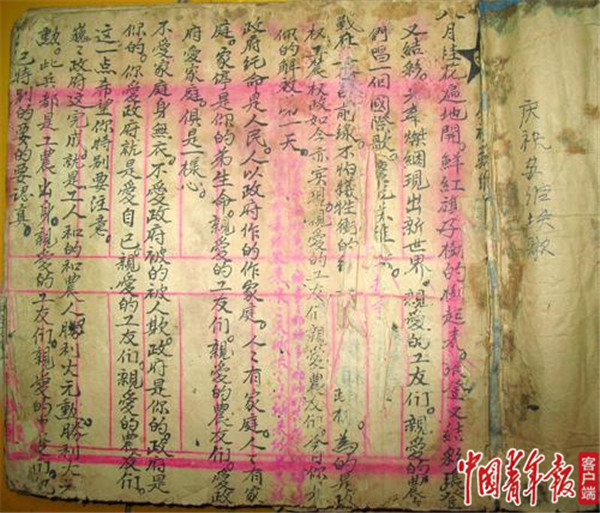

《八月桂花遍地開》的原型。攝影 中國青年報·中國青年網見習記者張藝

8月2日上午,在中國工農紅軍第四方面軍誕生地——紅安縣七里坪鎮的長勝街上,76歲的當地村民鄧勝先再次唱起這首長征路上激勵人心的紅色經典歌曲,盡管因生病嗓子喑啞,但她還是一次次試圖提高嗓音,想要一字一句唱好這支傳唱了一輩子的歌。

紅安,不僅有兩支長征主力部隊――紅四方面軍、紅二十五軍從這里走出,同時也是革命歌謠的發源地,革命先輩帶著這些蘊含偉力和魅力的歌曲,唱響長征路。

主持編輯《紅安民歌集成卷》的紅安縣音樂家協會副主席詹仲凱介紹,而今已全國聞名的《八月桂花遍地開》在紅安是家喻戶曉,該曲由大別山民歌《八段錦》的曲調改編而成,原名《慶祝蘇維埃歌》,是為慶祝1929年鄂豫皖地區蘇維埃政府成立,誕生于紅安七里坪。

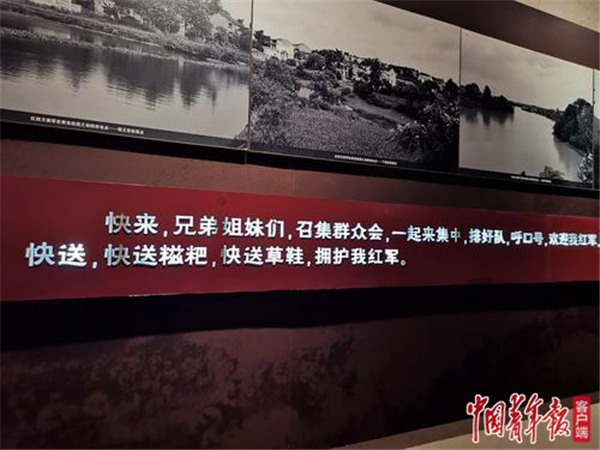

在紅安多處紀念館內,昔日的革命歌謠隨處可見。攝影 中國青年報·中國青年網記者 雷宇

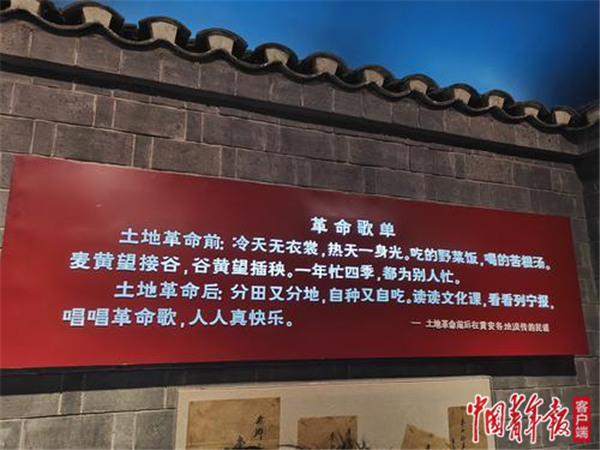

1986年出版的《紅安革命歌謠選》中記錄,紅安本地可考證的革命歌謠有300多首。在黃麻起義和鄂豫皖蘇區紀念園的展廳中,更是隨處可見“讀讀文化課,看看列寧報,唱唱革命歌,人人真快樂”“民國十六年,湖北黃安縣(今紅安),就把革命辦……男女倡平權,義勇軍成立,防務會不變,軍閥、土劣、反動走狗一律要殺完!”等諸多革命歌謠。

中國人民解放軍軍歌《三大紀律八項注意》最早也誕生于此。紅二十五軍創建川陜革命根據地后,人數由長征出發時的2980余人壯大到4000余人,整頓新紅軍迫在眉睫。程坦將他在鄂東北道委獨立團教唱的《紅軍三大紀律八項注意歌》再次改寫,那些來自鄂豫皖的老紅軍,對曲調十分熟悉,容易掌握節拍,很快這支歌就在部隊中流傳開來。

此前,作為紅二十五軍的軍魂之歌,長征中“走到哪唱到哪,比隊前講話還方便,也容易收到實效。”經過少數民族地區,紅二十五軍尊重民族宗教、遵守民族風俗習慣,受到少數民族熱烈歡迎。抗日戰爭時期,人民群眾常以是否會唱這支歌來辨別是八路軍還是國民黨。

紅安傳出的“革命歌謠”為何這么多?

紅安縣檔案館館長辛向陽介紹,《黃州府志》中記載,“自古麻城歌舞地”,紅安有一半的土地是從麻城劃過來的,具有民歌傳統。紅安民風純樸、戲曲調眾多,為革命的歌謠“老瓶裝新酒”提供了基礎,僅在《紅安革命歌謠選》上記載的就有泗州調、孟姜女調、蘇武牧羊調、蝴蝶調、玉蛾郎等數十種。

在紅安多處紀念館內,昔日的革命歌謠隨處可見。攝影 中國青年報·中國青年網記者 雷宇

同時,紅安所在的黃岡地區,地處“吳頭楚尾”,自古就是歷史文化古城,詩書濟世之風源遠流長,早期的革命者大多是知識分子,他們都有能力填詞作曲。

此外,鄂豫皖根據地建立后,很多藝人受革命影響,投身革命開展赤色宣傳,把民間的鼓詞、說唱等形式搬到歌謠上。

紅安縣革命烈士張南一投身革命前是一個鼓書藝人,走鄉串寨以說唱謀生,加入共產黨后他就以鼓書為武器宣傳革命,他《為什么貧窮不均》有這樣的唱詞:“三才老天地人應該平等,是緣何他該富來我等受貧?”“鄉村的一切權收歸農會,普天下窮苦人才能翻身。”

歌謠及有韻的文字,容易記憶,又最能反映群眾心聲。1929年,鄂東北特委何玉琳給中央的報告,“各種文字宣傳識字者最少,意義又深,又少味,農民喜歡唱歌。”

1931年受中央派遣到達鄂豫皖蘇區,任中共黃安(今“紅安”)中心縣委書記的成仿吾,深受“文學大眾化”影響,提出了要“向山歌、民歌學習”,努力“創造工農大眾藝術”的號召,為響應這一號召,大批知識分子走向民間,用群眾語言寫群眾生活,產生了《放腳歌》《暴動歌》《紅軍歌》等一批歌謠。

同年雙橋鎮大捷后,“紅軍奇才”曾中生代表鄂豫皖臨時特委在給中共中央的報告中曾這樣寫道:“廣大的群眾在饑餓中、在雪地上、在槍林彈雨中唱著革命的戰歌與敵人肉搏,使敵人的壓迫與欺騙無所施其伎倆。”

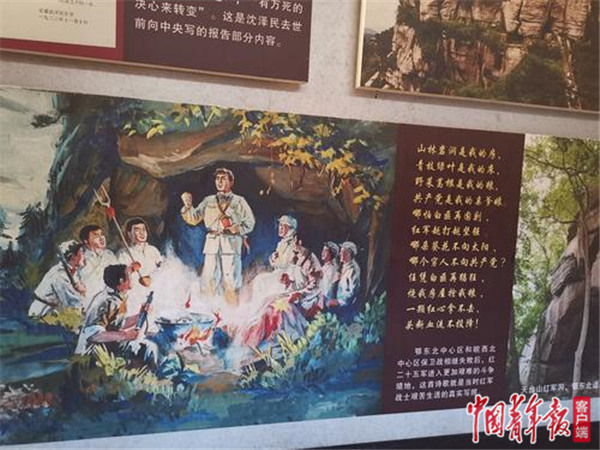

在紅安多處紀念館內,昔日的革命歌謠隨處可見。攝影 中國青年報·中國青年網記者 雷宇

除了宣傳教育、鼓舞士氣外,歌謠中也反映出女性在革命中所扮演的角色。

在共產黨早期解放婦女運動中,女性也想要為革命出一份力,不論是作為女戰士抑或是支持者。鄧勝先老人8月2日還唱了一首《婦女參軍歌》:“小妹我心中想去參軍,我要去參軍,參軍要解放天下受苦人,爹媽你放寬心”。而在當時流傳的一首《送郎當紅軍》也道出女子將個人情愛讓位革命理想的抉擇:“早起開柴門,紅日往上升,今天送郎當紅軍,小妹苦在心……婚姻有人考,你我愛情深,雖然我是女子輩,主義看得清。”

1932年和1934年,紅四方面軍和紅二十五軍從紅安走出,長征路上將這里的革命歌謠一直帶到川陜甘,帶到最后的革命根據地延安。

斯諾在《外國記者西北印象記》描寫紅軍時記錄了這樣的細節:“如果你走進他們的營地,聽吧:一陣陣入耳的歌聲是他們在上音樂課。”她甚至稱紅軍是自己所遇見的“中國最快樂的貧民”。

《八月桂花遍地開》因歌詞最美、音樂最美而傳唱最廣。1964年,大型音樂舞蹈史詩《東方紅》第二場“星火燎原”中,著名作曲家李煥之將其改編以女聲合唱加舞蹈表演的形式,自此成為紅色經典歌曲,在大江南北廣為傳唱。

“在車上、在劇場、在廣播、在晚會、甚至在廣場舞中”,今天的七里坪街頭,土生土長的紅安人方楊說,自己已經不記得是什么時候第一次聽到這首歌。

對這個“85后”年輕人來說,《八月桂花遍地開》早已成為這片紅色土地上的背景音樂。

中國青年報·中國青年網見習記者 張藝 記者 雷宇

京公網安備110105007246

京公網安備110105007246