游客在吉林松原市查干湖第23屆冰雪漁獵文化旅游節上觀看冬捕。新華社發

游客在黑龍江哈爾濱中央大街上游玩。新華社發

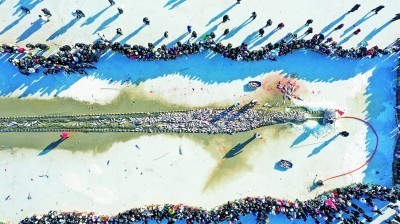

人們在內蒙古呼倫貝爾的城市越野滑雪公園參加冰上龍舟比賽。新華社發

新疆博爾塔拉蒙古自治州博樂市賽馬場,當地群眾在進行姑娘追表演。新華社發

【一線講述】

【編者按】

在冰上“滑”龍舟、在那達慕體驗雪地賽馬、在查干湖冬捕、在阿勒泰來一場古老的毛皮滑雪比賽……當“冰雪熱”遇上“非遺熱”,你可能會有意想不到的收獲!

我們欣喜地看到,“非遺+冰雪”正展現出豐富的形式和樣態,一個個有特色、有創意、有趣味的活動,讓這個冬天活力非凡、“燃”動四方!

本期特別邀請四位“非遺+冰雪”領域的工作者,分享他們的思考與實踐,探討如何讓非遺在冰雪經濟中煥發更大魅力。

冰上龍舟:給龍舟穿上“冰鞋”

講述人:遼寧凌海市文旅局副局長 佟榮鐵

多年從事民間傳統文化與技藝保護工作,我深感非遺的魅力和潛力。今年,借著承辦2025年遼寧首屆海洋冰雪節的機遇,我們沿著創新“非遺+”的思路鉆研,將賽龍舟和傳統冰車結合起來,想到了“冰上龍舟”這個新點子——給龍舟穿上“冰鞋”。

制作前,我們與金屬鍛造師傅共同研究,反復打磨設計方案:保留龍舟船頭裝飾、船身下方附上栩栩如生的雪花形冰刀、船槳改成柱狀、底部鑲上金屬底板和抓地釘……一個個奇思妙想,使龍舟成品與冰雪主題完美呼應。

不久前,錦州市“先鋒杯”職工冰上龍舟公開賽激情開賽。伴著鏗鏘震耳的擊鼓聲,龍舟在冰面上飛馳,看得人熱血沸騰。游客在感受龍舟承載的深厚歷史文化底蘊的同時,也見證了傳統非遺在冰天雪地中的新玩法與新活力。

此外,我們還搭建起錦州非遺互動演示、體驗教學平臺,不少游客在這里“打卡”體驗。這些不僅釋放了“非遺+”的文旅潛力,還讓地方非遺得到了更好保護與傳承。

從劃龍舟到“滑”龍舟,豐富的是文化載體,打開的是文旅市場。非遺與冰雪的創新交融、南北方文化的精彩“牽手”、地域特色文化的充分激活……我們深知,只有打破文旅深度融合的難點,才能讓“非遺+冰雪經濟”從“網紅”變成“長紅”。

接下來,我們將繼續探索傳承優秀傳統文化的創新形式,將多彩的非遺元素融入多樣的冰雪活動中,讓更多人尤其是年青一代了解和喜愛非遺,享受和熱愛冰雪世界。同時,我們將打造特色冰雪文化旅游品牌,構建體育、文創、住宿等多個產業協同發展的鏈條模式,助推文旅市場全要素蝶變升級。

冰雪那達慕:讓草原的冬天“熱”起來

講述人:內蒙古文化旅游投資集團總經理 白建平

那達慕,蒙古語意為游戲、娛樂,是蒙古族的傳統節日,2006年被列入第一批國家級非物質文化遺產名錄。傳統那達慕大會每年八月前后舉行,包括摔跤、賽馬、射箭等項目。如今,內蒙古各地推出冰雪那達慕系列活動,讓那達慕從夏天延伸到了冬天。“非遺+冰雪”正在讓草原的冬天沸騰起來,往年草原上的“一季火爆”,正慢慢成為“四季精彩”。

冰雪那達慕,可以從一場酣暢淋漓的雪地賽馬看起。你瞧,一位位身著蒙古族傳統服飾的賽馬手迎著凜冽的寒風,馳騁在無垠的雪原上。馬蹄過處,雪霧四起。火熱的賽事也編織著一段段賽馬手與冰雪的不解情緣。

除了火出圈的賽馬,“草原上的冰壺”——冰上沙嘎,也吸引了不少游客的目光。沙嘎,即羊踝骨。擲沙嘎是草原人民喜愛的傳統游戲,冰上沙嘎是傳統沙嘎游戲的創新發展。在冰上沙嘎比賽中,參賽者每一次揮臂彈射,都伴隨著沙嘎與冰面清脆的撞擊聲,不少游客摩拳擦掌、躍躍欲試。

冰雪那達慕,當然少不了烏蘭牧騎。這個冬天,烏蘭牧騎演員將舞臺搬到了冰面,他們以天空為幕,以冰面為臺,演繹著草原的兒女情長和英雄史詩。高亢激昂的歌聲與悠揚動聽的器樂演奏聲交織,點燃了現場的氣氛,讓游客在冰雪世界盡情感受藝術的“溫度”。

看完演出,還有涮肉等著大家。一口口巨大的銅鍋矗立在冰面,鮮嫩的牛羊肉在鍋中翻滾,香氣四溢。游客們圍爐而坐,品嘗草原涮肉、手抓肉、烤全羊、奶豆腐等草原美食。熱氣騰騰的食物為冬日增添了暖意,升騰的煙火氣中,草原文化也融入其中。

冰雪那達慕讓我們的冰雪旅游更受歡迎了。“以前覺得內蒙古的冬天就一個字——冷!來了后才發現,原來這里冬天的活動這么豐富多彩,今年沒玩夠,明年冬天我還想來。”一位游客這樣告訴我。

冰雪與非遺的融合,為內蒙古文旅發展注入了新活力。新的一年,我們將持續探索非遺與冰雪融合的新模式,讓冰雪那達慕更加出新出彩。同時,一體推進冰雪運動、冰雪文化、冰雪裝備、冰雪旅游等全業態發展,廣泛開展群眾性、表演性、競技性冰雪運動,精心舉辦各類冰雪賽事和特色賽事,向世界展示內蒙古的獨特魅力。

查干湖冬捕:感受非遺與冰雪的激情碰撞

講述人:吉林松原市查干湖冬捕第二十代漁把頭 張 文

吉林查干湖第23屆冰雪漁獵文化旅游節開幕當天,“萬尾鮮魚出玉門”讓湖面再次沸騰。每年冬天,全國各地的游客都會來這里,共賞“冰湖騰魚”的壯觀景象。今年新雪季,查干湖特別打造了冬捕體驗、冰上綜合比賽等活動,游客們可以在此享受冰雪樂趣、感受非遺魅力。

作為中國最后一個漁獵部落,我們這里延續著千百年來傳統的捕魚方式,形成了查干湖冬捕文化。2008年,查干淖爾冬捕習俗被列入國家級非物質文化遺產名錄。作為國家級非遺代表性傳承人,多年來,我見證著查干湖冬捕的日益火熱,感受著非遺與冰雪的激情碰撞。

20世紀80年代,我就成了查干湖的漁工,跟師父學習冬捕技術。那時冬捕主要是為了滿足基本生活需求,但是湖里的魚很少,打上來的只有一些野生的小雜魚。1992年,我們決定科學投放魚苗。1995年,查干湖的胖頭魚喜獲豐收。也是在那一年,我正式成為漁把頭。

2002年,查干湖首屆冰雪漁獵文化旅游節舉辦。剛開始舉辦冬捕節時,主要就是祭湖醒網等傳統儀式。后來我們在保留傳統習俗的基礎上不斷創新,發揮漁獵文化和冰雪資源優勢,推動非遺與冰雪的融合,加入查瑪舞、滑雪、冰車、雪雕、馬爬犁等更多項目,讓游客在體驗冰雪樂趣的同時,也能盡情領略非遺的魅力。

查干湖的知名度越來越高,游客也越來越多。雖然我們都知道機械化捕撈能提高效率,但為了保護查干湖這一灣清水,我們一直堅持用最原始、最古老的人工鑿冰、冰下走網、馬拉絞盤的方式進行冬捕。這樣做不僅保護了環境,還成為吸引游客的獨特亮點,更傳承了查干湖的漁獵文化。同時,我們一直堅持投放魚苗,控制漁網的網眼大小,讓查干湖里的魚越來越多。

查干湖冬捕給這里帶來了實實在在的變化。我們雇用周邊的農民參與冬捕打網、胖頭魚打包發貨等,按工種付酬,讓他們在家門口就能獲得收入,周邊百姓的腰包越來越鼓,生活越來越好。眼瞅著查干湖的景色越來越美,旅游越來越熱,自己的生活也越過越甜,大伙兒的干勁兒,那個足呦!

如今,漁把頭的接力棒交到了我徒弟手上,但我始終牽掛著這片冰面。希望年輕人能繼續守護和傳承好我們的非遺,推動保護生態和發展生態旅游相得益彰,擦亮查干湖這塊“金字招牌”。歡迎全國各地的游客來到查干湖欣賞漁獵文化、品嘗美味佳肴,享受這份大自然的饋贈,期待年年有魚、年年有余。

馬皮滑雪板:“活化石”有了新活力

講述人:新疆維吾爾自治區級非物質文化遺產代表性項目“馬皮滑雪板制作技藝”代表性傳承人 斯蘭別克·沙合什

在我的家鄉阿勒泰,冬季寒冷且漫長。齊腰深的大雪,讓出行變成了難事。哈薩克族馬皮滑雪板在這種環境中應運而生。它以松木為基材,底部覆蓋成年馬小腿外側的皮毛,是我們狩獵、出行的重要工具,已在這片雪原穿梭了上萬年。

這種馬皮滑雪板,也叫古老毛皮滑雪板,是阿勒泰特有的珍寶,也是再現人類最早滑雪活動的“活化石”。我從14歲起便跟隨父親學習制作馬皮滑雪板,如今年過七旬,越發感受到馬皮滑雪板制作技藝的珍貴。

隨著日子越過越好,家鄉的牧民們逐漸搬出深山、不再狩獵,需要在雪中穿行的場景越來越少,馬皮滑雪板變得鮮有人問津。難道要眼睜睜看著這門技藝“失傳”嗎?那些日子,我時常為此焦慮不已。

2005年,在阿勒泰市汗德尕特蒙古族鄉,人們在敦德布拉克洞穴的彩繪巖畫上,發現了古人腳踏短制馬皮滑雪板,在萬年前的茫茫雪原上滑雪狩獵的場景。后來,經過多學科專家學者研討論證,新疆阿勒泰是人類滑雪起源地。一時之間,天南海北的游客紛至沓來,滑雪、賞雪、玩雪……阿勒泰冬季旅游火了起來,馬皮滑雪板也迎來了轉機,挖掘、搶救、保護等一系列措施落地實施。

在前不久舉行的新疆維吾爾自治區第二屆冬季運動會群眾古老毛皮滑雪比賽上,我看到選手們腳踩馬皮滑雪板,手持木質雪杖,在銀裝素裹的雪道上縱情飛馳。這場景,讓我熱淚盈眶!

如今,馬皮滑雪板不僅有了新的活力,還為家鄉發展帶來了強勁動能。國內外游客在阿勒泰除了參與各類滑雪活動外,也可以體驗和探尋這里的滑雪文化,喜歡馬皮滑雪板的人越來越多。馬皮滑雪板也從傳統狩獵工具逐漸成為滑雪運動器材與文化收藏品,成為阿勒泰遞給世界的一張名片。

在政府的幫助下,馬皮滑雪板在滑雪場、機場、火車站等場所有了展廳,我也有了一間自己的馬皮滑雪板工作坊。我們創新推出了迷你滑雪板和各類手工藝品,還搞起了直播。每到冬季,來自各地的訂單絡繹不絕,村里鄉親們的腰包越來越鼓!

還有件事讓我打心底里高興——我的兩個徒弟快要“出師”了!我最大的心愿,就是讓這項古老而珍貴的技藝能夠代代相傳,永放光芒!

(項目團隊:本報記者 郝澤華、劉勇、高平、王瀟、任爽、趙明昊、靳昊、孫金行 本報通訊員 陳韻如、王馨雨、蘆猛、王夢琳)

京公網安備 11010102004843號

京公網安備 11010102004843號