一座城市火了會給年輕人帶來什么?越來越多的年輕人回到一個地方,會給這里帶來什么樣的變化?近日,中國青年報社記者組成“中國式現代化——青春‘記’行”采訪團,來到冰雪之都哈爾濱探尋答案。

——————————

1月15日,哈爾濱圣·索菲亞大教堂前的廣場上,游客們和鴿子嬉戲。中青報·中青網記者 王鑫昕/攝

這個冬天,在零下20攝氏度的哈爾濱,市民們常掛在嘴邊的一句話是:我們這里很熱!

冰雪大世界里,游客在521米超級冰滑梯旁排起長隊,期待體驗冰雪版“速度與激情”;索菲亞廣場上,身著盛裝的年輕人,紛紛加入“三步一公主,五步一女王”旅拍;在太陽島,大家跟著“左右哥”跳起兔子舞,與精美的雪雕合影;道里菜市場里,黏豆包、炸里脊、大飯包等特色美食挑動著食客味蕾。

自上一個冰雪季爆火以來,今年哈爾濱再次迎接不斷前來的八方賓客。哈爾濱冰雪大世界的游客接待數量,在開業第20天突破100萬大關,創下開辦26屆以來之最。2024年,哈爾濱市累計接待游客1.79億人次,實現旅游總花費2314.2億元,同比增長均超三成。

越來越多人相信,“爾濱”的冰雪經濟熱絕非偶然,更可貴的是,這波熱潮激發了年輕人燃起東北全面振興的熱情,一個個“青字號”的青春小店、一個個創意十足的創業項目,為冰雪經濟添上冬天里的一把“火”。

“我們現在所做的,就是要把這波流量接住、接穩,形成東北全面振興的合力。”“松光里”書店主理人于冰的一席話,道出當下東北年輕人的心聲。

1月13日,游客們在哈爾濱冰雪大世界體驗冰雪的快樂。哈爾濱迎來了火熱的冰雪季,冰雪大世界的游客接待數量在開業第20天即突破100萬大關,創下26屆以來之最。中青報·中青網記者 王鑫昕/攝

從“貓冬”到“忙冬”

1月14日15時許,在哈爾濱太陽島雪博會園區,今年10歲的趙姝然在亞冬會吉祥物雪雕前拍照,來自上海的她告訴記者,“這是我第一次見到冰雪,哈爾濱特別好玩”。

進入1月,像趙姝然一樣的南方人陸續被哈爾濱的冰雪風光吸引而來。哈爾濱機場客流量持續攀升,高峰時段每兩分鐘就有一架飛機起降。

與游客一同抵達哈爾濱的,還有加緊趕制的各類文創產品。

“這款哈爾濱冰雪童話冰箱貼是爆款,常常賣斷貨。”在中央大街附近,“龍粵號北境魔法文創列車”店長管琳介紹說,這趟“魔法列車”里裝了400多種文創產品,來自60多家創意設計工作室,絕大多數出自“東北籍”文創者之手。

用手機掃碼這款裸眼3D冰箱貼,能看到冰雪精靈從冰雪階梯上飛過,旋轉的雪花摩天輪開啟一場關于冰雪奇緣的童話夢。據了解,這款是去年爆款AR冰箱貼的升級版,目前日銷上千個。

在龍粵(黑龍江)文旅科創產業發展有限公司總經理王婧眼中,一枚小小的冰箱貼背后,其實有著豐富的內涵。

黑龍江近年來布局四大新興產業——數字經濟、生物經濟、冰雪經濟和創意設計。王婧說,一款AR冰箱貼把數字經濟、冰雪經濟和創意設計融合在一起,數字技術賦能文創產品,帶來更多附加價值,“爆款文創無形中傳播了我們的冰雪文化”。

“一些到外地發展的年輕人仍心系家鄉、關心東北的未來。”王婧是黑龍江省齊齊哈爾人,在外打拼多年的她深切感受到,“爾濱”的出圈,讓她和很多“東北籍”年輕人看到了新的發展機遇。

冰雪經濟給年輕人帶來機遇,也改變著東北人慣常的生活習俗。從“貓冬”到“忙冬”,哈爾濱師范大學美術學院副教授張鑫形象地概括出這兩年東北發生的變化。

1月13日,黑龍江哈爾濱,一名外國游客在冰雪大世界內拍照留念。中青報·中青網記者 程璨/攝

“過去一到冬天,東北人就躲進屋子里‘貓冬’。冰天雪地半年閑,冰和雪仿佛成了經濟發展的桎梏。”張鑫說,如今,“冷資源”變成了“熱經濟”,造型精美的冰雕、雪雕不僅吸引著游客打卡,也是一種傳遞東北文化的符號。“在冰天雪地建起城堡,用藝術表現手法象征東北人不怕吃苦、堅毅勇敢的精神品質。”

冰雕被稱為“消失的藝術”,即使在東北地區,最佳觀賞期也不超過4個月。作為大學老師和冰雕師,張鑫力求探索如何用文創產品輸出東北文化符號,讓師生們的作品能走出東北、留存得長久,培養更多復合型冰雪專業人才。

1月13日,黑龍江哈爾濱,冰雪大世界,4名大學生一起合影。她們分別來自廣西、湖北和四川,同在四川讀書的她們趁著放寒假的機會,相約一同來哈爾濱體驗冰雪之旅。中青報·中青網記者 程璨/攝

更多人愛上“爾濱”、留在“爾濱”

當游客們沉迷于熱氣騰騰的東北美食——鐵鍋燉大鵝的時候,很少有人留意鵝毛去哪兒了。而這恰恰是黑龍江波司登營銷有限公司總經理徐新馳所關心的話題,天寒地凍時節,他常常為供不應求的鵝絨犯愁。

長期以來,東北的大鵝以食用為主。據哈爾濱市飯店協會鐵鍋燉專業委員會估算,2023-2024冰雪季,哈爾濱市數百家鐵鍋燉餐飲企業消費近200萬只大鵝。

2022年,黑龍江省出臺促進鵝產業高質量發展的“鵝九條”扶持政策。到2024年年底,全省商品鵝出欄超過4400萬只,同比增長12.8%。“要達到產能飽和,我們需要1.6億只大鵝,目前還缺1億多只。”徐新馳說。

2024年中央經濟工作會議提出2025年的9項重點任務。“大力提振消費、提高投資效益,全方位擴大國內需求”居九大任務之首。

1月13日,中青報·中青網記者在哈爾濱紅博·西城紅場波司登專賣店里,看到“爾濱×波司登”羽絨服陳列于顯眼位置,羽絨服上印著圣·索菲亞教堂的燈柱、冰雪大世界的雪花摩天輪等哈爾濱元素,右肩膀處張貼著“爾濱”字樣的logo。

據介紹,這款羽絨服目前在黑龍江省銷售額達4000多萬元。“一家龍頭企業,可以帶動一個地方產業。”哈爾濱市委常委、平房區委書記閆紅蕾此前在接受媒體采訪時說。

當一次“冰雪公主”,收獲滿意的“人生照片”,被不少年輕人列入哈爾濱旅游的“心愿清單”。旅拍市場的火熱為一些當地青年提供了在家鄉創業、工作的機會。

1月15日,在哈爾濱·圣索菲亞大教堂前,來自江蘇南通的一家人用旅拍的方式,留下在這里的旅行記憶。中青報·中青網記者 林潔/攝

1月16日11時許,中青報·中青網記者來到索菲亞大教堂,沉浸式體驗旅拍。經過化妝師“爆改”后,記者身著華麗長裙,變身金發“冰雪女王”。拍攝過程中,攝影師鞏威延悉心指導拍攝動作和表情。每到一個打卡點位拍攝時,都需要等待前面的“公主”拍完,鞏威延說,“這個時間旅拍的人算少,晚上索菲亞廣場上都沒空地”。

原本在天津當婚慶化妝師的杜雨晴,看到哈爾濱旅拍市場火熱后回到家鄉,“如今在家門口就能工作,每次看到客人變美,我都很有成就感”。

一片片紙板幻化成奇妙的空間,一張張圖片展示出哈爾濱的建筑之美,一行行文字表達著策展人對這座城市的描繪與想象……在哈爾濱規劃展覽館,“爾濱·寶藏——城市解碼與空間探秘”文化創意展同樣吸睛。

這個文化創意展由哈爾濱工業大學建筑與設計學院的城市閱讀課程衍生而來。該校建筑與設計學院副教授衣霄翔介紹說,“在50多名師生的共同努力下,歷經3個月,把學生的課堂作業變成展覽,把作品搬出校園,讓更多人看到它。”

展覽用綠色、紅色、黃色3種顏色來構建哈爾濱這座城市,本次策展的學生團隊負責人、建筑與設計學院2023級博士研究生石騁說,哈爾濱是他的第二故鄉,在這里學習和生活的8年中,“我產生了深厚的情感,想把這份熱愛傳遞給更多人,讓更多人愛上‘爾濱’、留在‘爾濱’”。

1月12日,哈爾濱工業大學航天館旁邊的戶外展區,游客們在長征一號運載火箭實物旁合影留念。很多游客在哈爾濱體驗冰雪的同時,把到哈工大校園里參觀這些大國重器作為旅行的重要一站,感受國家科技力量。中青報·中青網記者 王鑫昕/攝

東北會成為更好的東北

在“冰姐”于冰看來,作為東北人,東北振興是一個繞不開的話題。

她是哈爾濱“松光里”書店的主理人,拍過一條爆火的短視頻——“東北好了,就能回家了”。在視頻里,于冰被凍得鼻頭通紅,舉著手機哽咽地說:“鋪天蓋地的哈爾濱火爆視頻,我看著心里挺難受,我想問問,有多少東北人看到這個盛況時會鼻子發酸哭出來,又有多少東北人哭著哭著就想家了。”

哈爾濱的“走紅”,讓于冰感到身上多了一種天然的使命感,她帶領團隊開始琢磨,如何將“東北”形象更好地表達和傳播出去。

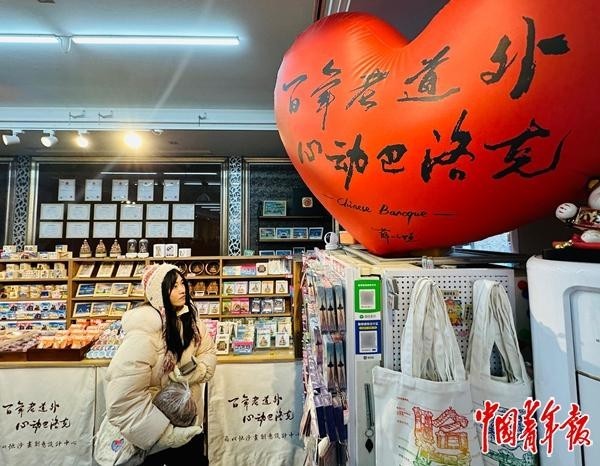

2024年1月,于冰將目光投向中華巴洛克歷史文化街區,將一棟老式院落打造成網紅書店“松光里”。如今,這里成為街區新晉“文化會客廳”,相繼推出的“串門兒”“東北振興二廠”“東北大花”等主題展覽,吸引不少年輕人前來打卡。

1月13日,中青報·中青網記者在“松光里”看到,以東北虎為原型的貼紙、蔬菜造型的毛絨掛件、名人堂系列明信片……一件件充滿巧思與特色的產品,把中西合璧的建筑風貌,裝點得更加洋氣、靈動,這背后都是年輕人滿滿的創意。

張鑫對此點贊,他希望年輕人的創意能帶給東北更多的機會。

1月13日,在哈爾濱卓越沙畫·小印巷文創店里,年輕游客正在挑選心儀的文創產品。中青報·中青網記者 林潔/攝

從2023年開始,張鑫指導學生把作品變成產品投入市場,目前有20多名學生參與其中,開發出幾十款文創產品。一款名為“爾濱肆不相-雪駝駝”的產品深受游客歡迎,已累計銷售上千個,它的設計師是從英國回來的年輕人。

在太陽島的一家文創店里,21歲的大學生韓淑睿忙著給游客推介她和同學創作的各種文創產品,學生們負責產品的設計、生產到銷售全部環節。這個哈爾濱師范大學冰雪雕塑專業的大學生一直在思考,如何創造出能夠代表東北文化、游客愿意把它帶回家的文創產品。

在“松光里”,這也是于冰思考的話題。不少年輕人來到“松光里”都要嘗嘗東北黏豆包咖啡,于冰邀請本地新銳插畫師為產品量身定制了IP形象人物。她覺得,東北、哈爾濱文化的表達,需要通過這些載體去實現,并與年輕人形成互動。

于冰把“振興東北”4個字寫在了門口海報的左上角。“希望越來越多的孩子,留在東北,讓東北成為更好的東北。”于冰把一位讀者給“松光里”的這句留言,視為對自己的要求,她堅信,哈爾濱火熱的冬天會是東北全面振興發展的春天。