河南是畜牧業大省,畜牧業產值居全國前列。隨著人工智能、大數據、物聯網等先進技術和智能化裝備的應用,如今,河南畜牧業正在向裝備化、智能化方向快速邁進。在南陽市的內鄉縣,這里的小豬住上了樓房。

小豬上樓 智能養殖新模式

在余關鎮大花嶺村,一排排高樓格外引人注目。這里從一樓到六樓養殖的是不同時期、不同種類的豬,年出欄生豬210萬頭。

內鄉縣肉食產業綜合體總經理 張龍飛:它是一個完全獨立的園區,能夠讓我們的疾病防控更加有力。我們整個園區一共布置了8.5萬套智能化設備,讓我們的養豬效率更高。相較于傳統的養殖模式,土地利用效率提升了4.3倍。

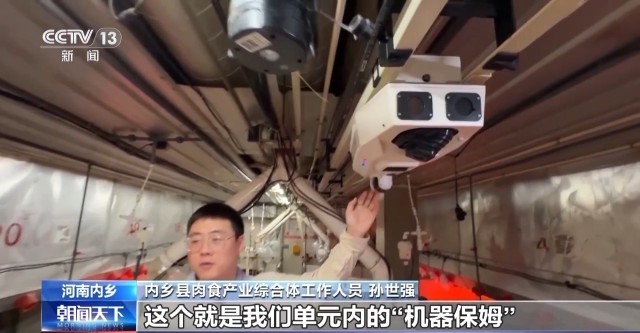

經過嚴格的洗浴、消毒和采樣檢測,記者在四樓的保育舍見到了剛剛斷奶的小豬。在這里,600多頭小豬居住在一個單元內,智能環控、智能飼喂、智能巡檢等系統在自動運行,24小時守護著小豬的健康成長。

內鄉縣肉食產業綜合體工作人員 孫世強:這個就是我們單元內的“機器保姆”,它的上面有3D攝像頭和紅外攝像儀等傳感器,能夠監測豬群的臥姿還有豬群的體溫。另外,我們能夠監測到豬群打噴嚏和咳嗽的聲音,提前研判豬群是否生病。

通過與大數據分析相結合,每頭豬的信息會被匯集到移動終端上,飼養員即使不在豬舍,也能夠實現對整個養豬過程的智慧管理。

內鄉縣肉食產業綜合體總經理 張龍飛:可以通過手機來查看單元里面的環境,可以看到溫度和濕度是否適合豬群生長,也可以通過采食量來判斷這頭豬是不是健康。我們的飼養員通過手機來一鍵化控制這些設備。

變廢為“寶” 助力農業高效發展

這處2021年12月底全部投入生產的現代化養豬場產業園區,除了實現智能化養殖外,還依托生豬養殖產業,探索出了一條種養循環的綠色發展路徑,將豬產生的廢棄物轉化成了寶貴的資源,助力農業高效發展。

在養殖場環保區,記者看到現場正在對豬產生的廢棄物進行固液分離。負責人介紹,一部分固糞,經過滅菌腐熟,會變成有機肥,用于大棚蔬菜;另一部分液體則通過厭氧發酵、脫色除臭之后,進行回收利用。

內鄉縣肉食產業綜合體環保管理負責人 劉艷乾:經過脫色除臭之后的水,大概有30%到50%會儲存到黑膜儲存池,在作物需水需肥的時節進行還田。另外50%到70%會再進一步處理,消毒檢測無菌之后,用到廠區的生產。

在養殖場幾公里之外的種養循環示范區,記者就見到了水肥還田系統。它通過管道與養殖場相互連接,農田需水需肥時,養殖過程中產生的糞肥,就會輸送到這里,進行精準施水施肥。

河南省牧原農業發展有限公司總經理 吳祖坤:我們可以實現每畝地的化肥減量50%以上,還能一定程度提升土壤的有機質。

負責人給記者算了一筆賬,一年下來這個養殖場可產生150多萬方的水肥,能為3萬多畝農田輸送養分。這種“田養豬、豬養田”的循環經濟,不僅實現了養殖場的可持續發展,還有效促進了農業的高效增產,而這種模式也已經應用到了全國1100多個養殖場。

“一頭豬”拉動農牧裝備產業鏈

隨著養殖業智能化、規模化的不斷加快,養豬企業對農牧裝備的需求也日益增多,這也讓很多企業看到了新的機遇。

依托龍頭企業,河南省內鄉縣形成了較為完備的農牧裝備產業鏈集群,產業鏈條不斷延長壯大。

在距離養殖場不遠處的農牧裝備產業園里,大部分企業生產的產品與豬場緊密相連。今年,養豬場將要進行部分智能設備升級,因此,不少企業的生產線都在開足馬力,趕制訂單。

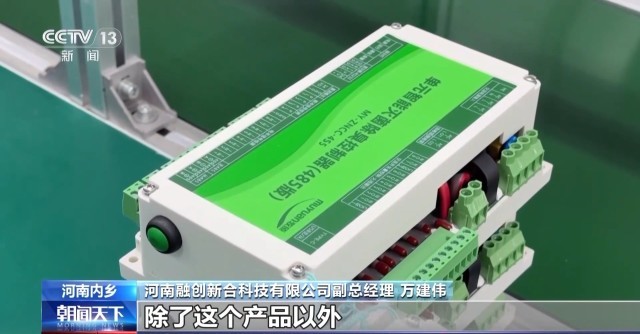

河南融創新合科技有限公司副總經理 萬建偉:這是正在生產的7000套智能控制器。除了這個產品以外,我們還有智能飼喂器和各種各樣的傳感器生產。每年豬場給我們的訂單大概在300萬套左右。

像這樣生產線高速運轉的企業,產業園里還有很多家。記者了解到,從2020年開始,農牧裝備產業園至今已孵化四期,累計入駐企業46家,產值超60億元。

眼下,由智能化養豬帶動的產業鏈正在不斷完善和延伸,逐步擴展到裝備制造、農副產品深加工等領域。目前,在內鄉注冊的農牧類供應鏈的企業已有1900余家,年營業額達到300億元。