制圖:張玉佳

東風航天城,神舟飛船。 人民視覺供圖(資料圖片)

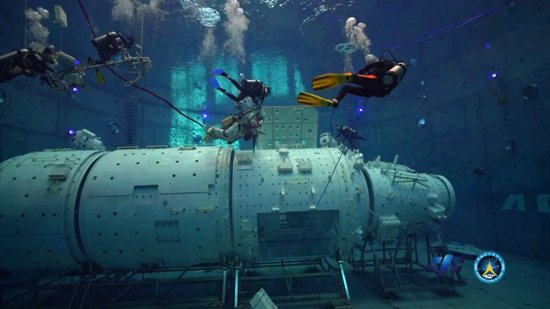

航天員在潛水員的幫助下,接受模擬太空失重的水下訓練。 視覺中國供圖(資料圖片)

很快,“太空出差三人組”——航天員聶海勝、劉伯明和湯洪波就要返回地球家園了。

今年6月17日,這三名航天員搭乘神舟十二號載人飛船成功飛向中國空間站天和核心艙,目前,他們已在太空工作生活了90天。按計劃,他們將于9月中旬乘坐飛船返回地面,載譽而歸。

如果從2003年楊利偉乘坐神舟五號完成首次飛天壯舉算起,中國人飛向太空組建自己的載人空間站,用了18年;如果從1992年中央決策實施載人航天工程算起,我國在這個高新科技領域,已足足奮戰(zhàn)了29年。

——————————

29年來,人們最容易記住的可能是這幾個名字:中國飛向太空的第一人楊利偉、中國太空出艙第一人翟志剛、三度飛天的航天員景海鵬、第一位飛天女航天員劉洋等。還有“神舟”“天宮”“天舟”這些飛行器的名字。但載人航天每一次任務的成功,航天員在軌工作的每個“首次”,其背后都有眾多核心技術“首次實現(xiàn)”和“國產(chǎn)化”的支撐,以及成千上萬航天人的心血,而他們往往沒有留下名字。

正如中國科學院院士、中國航天科技集團科技委主任包為民所說,我國載人航天工程在起步晚、基礎弱、技術門檻高的情況下啟動,僅用20多年就敲開了建設空間站的大門。這不僅是航天技術快速發(fā)展的成果,更依賴于一種強大的精神動力,這就是廣大航天人在夜以繼日“攀高峰”“啃骨頭”過程中鑄就的載人航天精神。

“我們都知道加加林,但沒人知道是誰把加加林培養(yǎng)出來的”

20多年來,中國航天員一次次出征太空。從一人一天,到多人多天,從艙內實驗到太空行走,從短期停留到中期駐留,一次次刷新屬于中國人的太空紀錄。

作為中國載人航天工程航天員系統(tǒng)總設計師,黃偉芬回想這近30年的歷程感慨萬千。她說多年前,一群風華正茂的年輕人,心懷飛天的夢想,構思排練了“飛天舞”,表達要實現(xiàn)中華民族千年飛天夢想的心愿;多年后的今天,他們不僅夢想成真,而且進入了空間站時代。

“如今我早已由當年編排‘飛天舞’的‘黃導’,變成了‘航天員女教頭’‘中國載人航天工程航天員系統(tǒng)總設計師’。”黃偉芬說,這一稱謂的變化,不僅僅是她個人人生軌跡的反映,在某種程度上也反映出了國家科技的進步與發(fā)展——載人航天工程是綜合國力的象征。

航天員系統(tǒng)剛起步時,黃偉芬曾和研究室里的航天員教員們說:“我們都知道加加林,但沒人知道是誰把加加林培養(yǎng)出來的,我們就是要做這樣的無名英雄。”

在她看來,航天員做到的,教員必須先做到——航天員訓練的所有科目都要由教員、工作人員或者志愿者先試訓,載人航天工程就是“以平凡成就非凡,以無名造就有名”。

成為航天員是一件極其不容易的事,必須經(jīng)歷魔鬼式的訓練和生活。楊利偉曾經(jīng)說,航天員要脫離地球引力進入太空,就要承受火箭將自身推舉到軌道上的加速度。

“航天員在地面訓練時,要進行8個G的加速度訓練,相當于把8個自己壓到身上。”楊利偉說,每次做這種訓練,臉部會被拉變形,會不由自主地流淚,但即便承受如此負荷,也要保證完成各項操作。

在訓練操作時,航天員手里都會拿著一個報警器,一旦感到無法承受,可隨時按下報警器,實驗也會馬上終止。但楊利偉說,從1998年中國航天員大隊成立以來,23年過去了,沒有一個航天員按下過這個報警器。

相應地,超重耐力訓練、低壓訓練、模擬失重訓練、野外生存訓練等凡是涉及生理極限、危險的訓練,那些無名的航天員教員,都是第一個“吃螃蟹”的人。

比如救生訓練,這是為了訓練載人飛船降落在應急著陸區(qū)、救援人員不能按時到達的情況下,航天員必須完成自主出艙和野外生存的任務,繼而進行惡劣自然條件下的野外探險。

熱帶叢林中,冒著野象踩踏和毒蟲毒草的危險,教員團隊艱難勘察選址,結果遭遇了竹葉青蛇,有同伴還被螞蟥咬傷……最終,歷經(jīng)8天,他們從3處備選地中確定了訓練點。

巴丹吉林沙漠里,教員團隊在茫茫沙漠開展48小時的預訓練,晝夜溫差高達39攝氏度。夜里,大家擠在沙漠掩體里,雖然用火烤著,但后背還是冰涼一片。就這樣,他們驗證了航天員沙漠生存訓練科目設計的合理性和可行性。

“甘為人梯,敢為人先。”黃偉芬說,有些事,這些無名的英雄必須去做,哪怕艱險無比。

“他們是帶著我們的心血、我們的祝福和我們的夢想去飛行的”

“如果把衛(wèi)星比作風箏,測控就是牽動的那根風箏線。有人把我們稱作‘牧星人’,默默守護著我們的飛行器。”中國電科網(wǎng)通院測控系統(tǒng)總師耿虎軍說。

在歷次載人航天工程發(fā)射任務中,耿虎軍所在的中國電科團隊,從不同維度編織了一張覆蓋海、陸、空三地的通信測控網(wǎng),實現(xiàn)100%的測控通信覆蓋率。耿虎軍說:“飛行器能不能成功發(fā)射,在天上能不能安全運轉,靠的就是這個看不見的通信測控網(wǎng)。”

這背后,少不了那些無名的“牧星人”默默堅守:在海拔接近3000米的高原上,他們架設天線、鋪設電纜、搬運機箱,高原反應讓他們舉步維艱,無法入睡,血壓飆升,卻依然圓滿完成任務;他們頂著刺骨寒風,在艱苦的環(huán)境里連夜做試驗,凍得瑟瑟發(fā)抖,卻始終堅守崗位;他們在無數(shù)個深夜,埋首電腦前,端坐聯(lián)試房,為完善技術方案、為調試設備嘔心瀝血;他們的皮膚被戈壁灘的陽光灼傷過,也創(chuàng)下過“迅速減掉二三十斤”體重的神話……

這樣的過程,有旁人體悟不出的艱辛,也有外人未曾體會過的榮譽感。

“想到我們中國空間站就要建成,這背后有我們的通信測控設備在默默守候,這是一種莫大的榮譽感。”耿虎軍說。

作為電子系統(tǒng)的基本組成,元器件的可靠性是影響載人航天運載火箭高可靠性的關鍵因素。在歷次航天發(fā)射任務中,中國航天人配備的元器件高達千余只,但他們總能克服困難,將“小器件”研究到極致。

作為載人航天工程太陽電池陣主管設計師,從“神舟”“天宮”到“天舟”,每一次太陽電池陣產(chǎn)品及技術的改進,中國電科18所青年設計師劉松喆都參與其中,他既經(jīng)歷了嚴峻的考驗,也見證了一個又一個難忘的時刻。

他告訴記者,自我國載人航天工程啟動以來,經(jīng)過幾十年的迭代發(fā)展,雖然技術已經(jīng)相對成熟,但是,團隊成員仍然緊繃神經(jīng),把“每一次”任務都當作“第一次”,以過硬的技術水平確保任務成功。

“載人航天來不得半點馬虎,容不得半點失誤。我們的產(chǎn)品,必須要做到‘零缺陷’。”劉松喆說,不論產(chǎn)品多么成熟可靠,團隊成員都未有絲毫精神上的松懈,始終奮戰(zhàn)在科研生產(chǎn)第一線,沒有一個人叫苦叫累,大家心往一處想,勁往一處使,心中只有一個信念:確保型號質量,確保生產(chǎn)進度。

“不在打擊面前退縮,不在困難面前屈服,不在挫折面前低頭,不在失敗面前卻步,勇敢前進。這是我們航天人的莊嚴承諾。”劉松喆說。

“明知山有虎,偏向虎山行。”黃偉芬說,中國航天人骨子里就有這么一種勇于犧牲的豪邁氣魄,有這么一種大無畏的革命精神。這種精神來自于一貫的血脈相承。

當為神舟七號任務打造的第一代艙外服進行載人低壓試驗時,第一名志愿者勇敢地走進了艙內,一代代后來者在這種精神的感召下,不斷向前。

如今,中國航天進入空間站時代,黃偉芬為自己的團隊感到高興,“空間站的飛行,有我們廣大科研人員的心血。航天員是帶著我們的心血、我們的祝福和我們的夢想去飛行的。”

“一年有一半時間在出差”上演現(xiàn)實版“你是我的榮耀”

“一年有一半時間在出差,剩下的一半,不是在加班就是在加班的路上。”在電視劇《你是我的榮耀》里,航天研究所科研人員的妻子提起丈夫的工作,總是這樣描述。

在現(xiàn)實生活中,這樣的場景也不斷上演。

回想在神舟十一號任務中調試設備的情景,中國電科項目總師張新社還有種“不堪回首”的感覺。

在設備連續(xù)加電、測試性能的拷機階段,一個監(jiān)控軟件出現(xiàn)異常,他帶著項目組成員連續(xù)奮戰(zhàn)了15個晝夜。“到了后半夜,實在累了,就在聯(lián)試房的桌子上鋪一塊海綿墊,大家輪流休息一會兒。”

當時的新晉奶爸張新社,帶著新婚不久的小伙、臨時抽調的專業(yè)人士以及凌晨剛抵達就奔赴崗位的80后“工作狂”,組成了工作小組,在戈壁灘干燥、高溫、大風的惡劣環(huán)境里,一待就是小半年,任務忙起來,家庭只能置之腦后。

姜照昶是某基地技術部總工程師的兒子,他對這些場景再熟悉不過了。

“從小就看到父親往返于家與基地,媽媽的生日、我的家長會,他都因為跟項目沖突,一次次缺席。”小時候的姜照昶總聽父親教導:載人航天研發(fā)的設備,必須萬無一失,一丁點兒差錯都不行。

受父親影響,長大后的姜照昶作了與父親一樣的選擇,從走上崗位的第一天起,“反復檢查驗證”成了他的習慣。

工作那么多年,他看到有人因堅守生產(chǎn)一線而未能見到病危親人最后一面,有人因長期高強度工作身患疾病,有人因長期分居錯過孩子成長,有人累到站著都能睡著……

“這樣底值得嗎?”姜照昶也曾有這樣的疑惑,但一想到當初老一輩航天人艱苦奮斗的場景,姜照昶就覺得渾身充滿了力量:“中國的航天事業(yè)就是在一代代人的傳承和延續(xù)中,一點點發(fā)展壯大的。我只要參與其中,哪怕只能發(fā)揮一點點作用,就能為中國航天事業(yè)創(chuàng)新發(fā)展貢獻一分力量,這是一件榮耀的事。”

鄧清明是目前中國航天員大隊唯一沒有執(zhí)行過飛天任務的首批現(xiàn)役航天員。女兒鄧滿琪的成長,伴隨父親對夢想的追求與堅持,長大后她主動選擇了父親的事業(yè),成了一名航天人。

神舟十號任務時,鄧滿琪在酒泉衛(wèi)星發(fā)射中心工作。發(fā)射前幾天,鄧清明作為任務備份乘組成員到達酒泉時,父女倆已近一年沒見過面。因為任務隔離的要求,父女約定每天晚飯后在圍墻內外散步時,互相看看對方。

隔著高高的圍欄,鄧清明在圍欄的里面,女兒在圍欄的外面,兩人大概離著10米遠。女兒反復說:“爸爸,你要加油啊,我們共同努力,不放棄不拋棄。”

每次見面后,女兒轉身離去,從她不愿回首的身影中,鄧清明能感覺到孩子哭了,他的心也酸酸的。

楊利偉在公開場合講過這樣一個故事:神舟六號載人飛行任務前夕,聶海勝的母親突發(fā)腦溢血病重住院。聶海勝聽說后心急如焚,領導得知后給他特批了3天假。他火急火燎地趕回老家,看到母親神志不清的樣子,一下子就跪在母親的床前。

這時,聶海勝的弟弟說了這樣一句話:“哥哥,你放心地去飛吧,我們兩個人一個盡忠、一個盡孝。”

“這就是航天人的覺悟和航天員家屬的覺悟。”楊利偉說,一個人的忠孝選擇,折射了一個群體的家國情懷。

當人們走進中國航天城,走到航天員大隊外,首先映入眼簾的是這樣一句話:“祖國利益高于一切。” 在楊利偉看來,正是因為有了這份責任,才支撐著大家去默默地面對這種艱辛、默默地去堅持。

而在酒泉衛(wèi)星發(fā)射中心,距離載人航天發(fā)射塔架外的7公里處,700多位曾經(jīng)的航天工作者長眠于此——東風革命烈士陵園。楊利偉說,“中國載人航天的發(fā)展,不僅承載了汗水,還有生命。”

這些烈士的平均年齡只有24歲,最小的只有17歲。如今,那里有一個不成文的規(guī)定,不管是哪里來的車輛,在路過烈士陵園的時候都會鳴笛。這是在向烈士致敬,是向他們所代表的載人航天精神致敬。

中青報·中青網(wǎng)記者 邱晨輝 來源:中國青年報

京公網(wǎng)安備 11010102004843號

京公網(wǎng)安備 11010102004843號