【記者再走長征路】他們接力守護紅軍烈士陵園

發稿時間:2019-07-13 12:03:05 來源: 中國青年報客戶端

中國青年報客戶端仁懷7月13日電(中國青年報·中國青年網記者 田文生 見習記者焦敏龍 朱彩云 曲俊燕 王羽璋)“你放心,我一定守好!”

為了這句諾言,以及對紅軍無限的崇敬,48年前,貴州省仁懷市魯班鎮小水村村民劉福昌接下了時任區長張德清派下的“任務”,就此開始守護紅軍烈士陵園,直至3年前去世。

“你一定要接著我,守到老死,”去世前,這位94歲的老人把這份“任務”傳遞給了好友郭德剛,得到的回應是,“你放心,我一定守到走不動的那一天!”

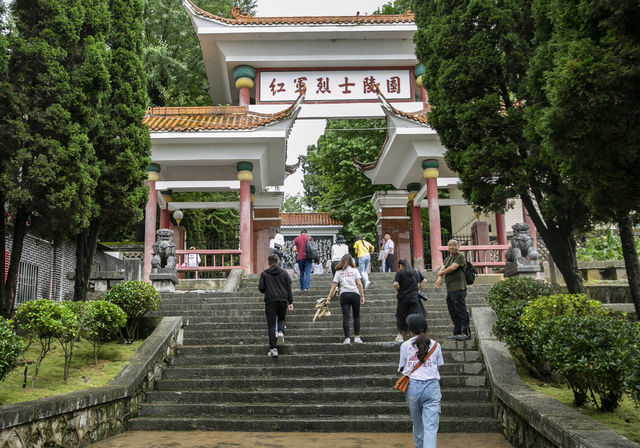

烈士陵園守陵人郭德剛。中國青年報·中國青年網見習記者 曲俊燕/攝

他們接力守護了48年的魯班鎮紅軍烈士陵園,長眠著146名烈士。只知道其中一位連長姓宋,其他的145人,沒有姓名,只知道是犧牲在長征途中。

時針撥回到1935年3月15日,中央紅軍以全部主力與國民黨中央軍周渾元所率的一個縱隊3個師,在距貴州省茅臺鎮約40公里的魯班場展開遭遇戰。

這是一場慘烈的激戰,從10時一直打到20時,雙方都有很大的傷亡。紅軍傷亡489人,其中團參謀長、參謀、營長各1人,連長3人,排長6人。

這場戰斗對實現戰略轉移起到了決定性的作用,雖然紅軍未能攻占魯班場、消滅周渾元縱隊,但猛烈的進攻挫傷了對方銳氣,為紅軍接下來的三渡赤水贏得了時間、贏得了主動。

當天,劉福昌躲在山林中,親眼目睹了這場慘烈的戰斗,聽到了震耳欲聾的槍炮聲。他不會想到,自己未來的人生會分別和這兩支部隊緊密聯系到一起。

1944年11月27日,日軍入侵黔南,先后竄擾荔波、三合、獨山、八寨、都勻5個縣,國民黨軍隊全線潰敗。這時,25歲的劉福昌被抓壯丁,編入國民黨54軍81師無線電排,開始了軍旅生涯。他成為中國遠征軍的一名士兵,先后在中國云南和緬甸與日軍英勇作戰。

1948年,淮海戰役中,國民黨軍主力部隊損失殆盡,大勢已去。劉福昌所在團在團長帶領下毅然起義,他成為中國人民解放軍第三野戰軍10兵團第9縱隊(后來的中國人民解放軍第28軍)的戰士。隨后,他參加了渡江戰役、解放浙江和福建等戰役,先后榮立兩次三等功、一次二等功。

1955年,我國開始實行義務兵役制度,劉福昌復員到老家。當地政府讓他到小水公社當武裝部長,他擔心干不好,推辭了。

為紀念在魯班場戰斗中犧牲的烈士,1953年,當時的仁懷縣委、縣政府撥款修建了公墓,安葬找到的143具紅軍無名烈士的遺骸;1967年,又將兩具紅軍戰士遺骸葬于此;2015年,再次移來一具。

這就是而今的魯班鎮紅軍烈士陵園。

中國青年報·中國青年網見習記者 曲俊燕/攝

1968年,當地政府給紅軍烈士公墓修筑圍墻,劉福昌負責監工,一干就是3年。

當時,陵園無人看守,雜草叢生,陵園內的柏樹屢次被盜。1971年的一天,時任仁懷區區長張德清問劉福昌是否愿意去守紅軍烈士陵園,他答應了。

他從此守著自己的承諾,守著烈士的忠魂。他住在陵園門口的簡陋宿舍里,親手掃禿了1000多把掃帚;親手栽種了2000多株雪松、杉柏、梧桐、萬年青……

守墓之初,他的報酬僅為每月30元,即便逐漸增加,他最后的收入加上退伍補助也只有1000多元。但他并不在意收入的高低,在紅軍烈士陵園大門入口處,用米仔蘭栽種成黨徽形狀,并定期修剪。

2000年,鎮政府成立了陵園管理小組,考慮到老人的健康,鎮政府不再安排他守墓,但他卻舍不得離開,仍吃住在陵園,負責打掃陵園、修剪花草、接待來訪等工作。

2018年7月12日,他在水口大女兒家中去逝。當年清明,走路已經顫顫巍巍的94歲老人最后一次來到陵園,拉起郭德剛的手:“你一定要接著我,守到老死!”

“你放心,我一定守到走不動的那一天!”

事實上,早在1999年,郭德剛就接上了劉福昌的班,極有儀式感地接過了幾面紅旗,其中一面是當年紅軍的軍旗。此后的9年時間里,兩人幾乎形影不離地呆在陵園,結下了深厚的友情。“我們從沒有拌過半句話的嘴,”郭德剛說,“他的追悼會也是我致悼詞。”

郭同樣曾是軍人。22歲時入伍,25歲時退伍返鄉。之后,響應國家召喚,參與對越自衛還擊戰護送戰士任務。1979年光榮地“第二次退伍”。

和劉福昌一樣,這名“守陵人”也住進了陵園大門旁的簡易宿舍。

“最開始,我也有一點不習慣”,郭德剛回憶說,剛到陵園時,看到劉福昌每天5點半到6點之間就會起床,洗漱完畢之后就開始打掃衛生,制止外來人員破壞環境時,會時不時被惹得生悶氣,休息時間也要堅守崗位,“當時我并不理解。”

但是,他很快就聽到了長眠在陵園的紅軍的故事,“從此,不管再怎么苦,也從不埋怨了。”

他聽說,魯班場戰斗剛打完,老百姓就把犧牲紅軍的遺體放在一個穴窩里,用泥土掩埋了18年。政府修建陵園后,將這些遺骸起墓,而這些遺骸被堆積在一起,起墓時,有的頭部和軀干并非一一對應,而這些烈士也沒有留下名字。

這個故事深深震撼了他,“我想到,沒有這些烈士的浴血奮戰,就沒有今天的幸福。我還有什么好埋怨的呢?”

他開始每天和劉老一道早起,認真清掃陵園的每一步臺階和每一寸土地。每當有孩子損傷陵園的花草樹木,他總會大聲制止,并為其講述紅軍的故事,教育孩子要尊重烈士。當然,他還會精心地修建樹木,不厭其煩地噴施農藥……

第一個月,他僅僅領取100元/月的工資,3年前,才提高到1680元/月。對他來說,在神圣的使命面前,金錢似乎不值一提。

“我每天6點前起床,”這位68歲的老人說,雖然自己的家距離陵園只有5里路,“大年初一都不回家。”

“家人會不理解嗎?”記者問。

“他們都理解,如果不理解,這事得我說了算。”

京公網安備110105007246

京公網安備110105007246