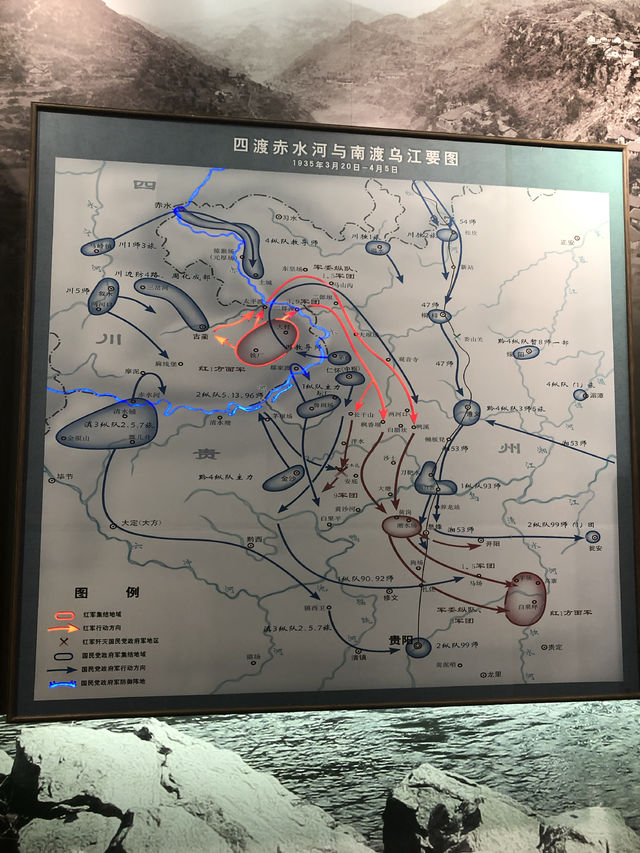

【記者再走長征路】四渡赤水:世界戰爭指揮史上的奇跡

發稿時間:2019-07-13 11:58:28 來源: 中國青年報客戶端

中國青年報·中國青年網記者 田文生 見習記者 朱彩云 焦敏龍 王羽璋 曲俊燕

1960年,在第二次世界大戰中聲名鵲起的“軍事天才”英國陸軍元帥蒙哥馬利在訪問中國時,盛贊毛澤東指揮的遼沈、淮海、平津三大戰役,可以與世界歷史上任何偉大的戰役相媲美。毛澤東卻說:“四渡赤水才是我的得意之筆。”

“四渡赤水創造了戰爭指揮史上的神話和奇跡,” 貴州仁懷市歷史文化研究會會長劉一鳴說,3萬多紅軍被40余萬兵力四面八方圍困, “居然實現突圍,這是紅軍史上的奇觀,是以少勝多、以弱勝強、變被動為主動的光輝經典戰例!”

1935年1月,中央紅軍長征到達遵義,召開了遵義會議,糾正了此前的錯誤、改組了領導機構,毛澤東當選政治局常委。

蔣介石調集嫡系部隊和各省軍閥共150多個團、40余萬人,從四面八方向遵義進逼,企圖圍殲只有3萬多人的紅軍。雙方在兵力、裝備上對比懸殊。

紅軍又一次面臨存亡關頭。為打破蔣介石新的圍堵,紅軍準備從瀘洲、宜賓之間北渡長江,到川西北與紅四方面軍會師,建立根據地。

中央紅軍兵分三路,按計劃進發。

1月28日,中央紅軍行進至土城青杠坡時,與追兵川軍郭勛祺旅發生了激烈的遭遇戰,連總司令朱德、參謀長劉伯承都親自上前線指揮戰斗。

戰斗陷入僵局,當天,紅軍陣亡3000余人,殲敵3000余人,而敵人援軍又蜂擁而來,如果繼續下去,紅軍很有可能會全軍覆沒。

怎么辦?撤!

1月28日下午,毛澤東等人在土城召開政治局擴大會議,果斷決定放棄原定渡江計劃,迅速撤出戰斗。

四渡赤水的大幕,由此拉開。

擺脫強敵,一渡赤水

1935年1月28日當晚至次日凌晨,紅軍除以少數部隊阻擊敵軍外,主力分三路西渡赤水河,向四川南部推進,隨后進至扎西(今云南省威信縣),第一次渡過赤水河。

29日,紅軍來到扎西。

“這一行動,顯示了毛澤東善于從不利戰局尋找有利因素,化被動為主動的指揮藝術。”劉一鳴說。

避實擊虛,二渡赤水

中央紅軍到扎西后,得到了短暫的休整,并召開會議,決定暫緩北渡長江的計劃,對紅軍進行整編,編后中央紅軍由30個團縮編為17個團。

此刻,川、滇敵軍從南北兩側向扎西逼近,企圖將紅軍消滅在扎西一帶。

鑒于敵人已被吸引到扎西,紅軍決定“回師東進,再渡赤水”,突然掉頭東進,殺了個回馬槍,轉向敵人兵力薄弱的遵義地區。

2月18日至21日,在二郎灘、九溪口、太平渡,紅軍第二次渡過赤水河,打了敵人一個措手不及。

紅軍在5天內奇襲婁山關,再占遵義城,殲敵2個師又8個團,俘敵3000多人,繳槍2000多支,取得了長征以來第一個重大勝利,極大地鼓舞了士氣、補充了物資。

聲東擊西,三渡赤水

遵義大捷后,3月2日,蔣介石從武漢飛抵重慶“督剿”,親自統領駐川黔的各路軍隊向遵義鴨溪一帶合圍,妄圖再次圍殲紅軍。

當各路敵軍云集而來時,紅軍決定向遵義以西的鴨溪、楓香壩、長干山一帶運動。

由于敵軍在遵義戰役中受挫,不敢輕易與紅軍交戰,處處躲避,一路退至魯班場,并在此修建碉堡。

3月15日,紅軍第一次主動出擊,展開了魯班場戰斗,“這是毛澤東擁有軍事指揮權與決策權后打的第一仗,也是遵義會議后投入兵力最多的一次戰斗。”劉一鳴說。

戰斗十分激烈,從10時一直打到20時,敵我雙方都有很大的傷亡。雖然紅軍未能攻占魯班場、消滅周渾元縱隊,但猛烈的進攻挫傷了對方銳氣。

紅軍撤出戰斗后,敵人龜縮在魯班場兩天不敢出動,這為紅軍接下來的三渡赤水贏得了時間、贏得了主動,為實現戰略轉移起到了決定性的作用。

3月16日,紅軍的“工兵王”“地雷王”“爆破王”王耀南帶領工兵連,將纖繩和鐵絲的一頭拴在一顆老黃桷樹上,一頭打樁固定,中間用船做“橋墩”,鋪上租來的門板,在朱砂堡、銀灘、山羊坳搭建起了3座浮橋。

通過這些浮橋,3月16日至18日, 紅軍在茅臺第三次渡過赤水河,進入川南,隱藏起來。

“毛澤東從朱砂堡渡河時,在浮橋上遇見了王耀南,于是讓身旁的劉伯承‘把剛才的話跟他說’。”劉一鳴介紹說,劉伯承轉述了兩句話:一是去看二渡時的橋是否還在,如果在,秘密保護并加固;二是如果能把滇軍調出來,就是勝利,“這就是我們常說的‘茅臺策劃’”。

此次渡江,紅軍大張旗鼓地行軍,作出將要北渡長江的態勢,誘敵西進。

“其實紅軍三渡赤水的目是為了迷惑敵人、調動敵人、取得主動!”劉一鳴說,“如果說四渡赤水是毛澤東軍事生涯的得意之筆,那三渡赤水就是他的點睛之處!”

乘隙而進,四渡赤水

三渡赤水后,紅軍派出一個團,佯裝成主力部隊,大搖大擺地向古藺進發,喊出打過古藺、占領敘永、北渡長江的口號,佯裝即將渡過長江。

這個團在鎮龍山與川軍遭遇,將其擊潰。國民黨軍3架飛機投彈轟炸時,葉萌庭連長組織戰士在樹梢架設機關槍,用85發子彈,擊落一架敵機。

“這些消息被層層上報給蔣介石”,劉一鳴介紹,蔣介石認為紅軍將渡過長江,而在長江和赤水河之間的狹窄地帶消滅紅軍是“最佳位置”,于是,將40萬軍隊調向川南。

“毛澤東當機立斷,決定再殺回馬槍。”他說,紅軍以一個團偽裝成主力繼續誘敵西進,而真正的主力卻于3月21日晚至22日,以隱蔽、迅速的動作,從二郎灘、太平渡、淋灘、九溪口等渡口,“在各路敵人的間隙中穿過,第四次渡過赤水”。

蔣介石誤以為紅軍又要攻占遵義,于是急飛貴陽督戰。

紅軍卻乘虛一路向南急進,順利渡過烏江,把國民黨軍大部甩在烏江北岸,兵鋒直指貴陽,“紅軍還去飛機場和貴陽城邊打槍,進一步營造會攻打貴陽的假象。”

中計的蔣介石急調滇軍入黔“救駕”。

就這樣,紅軍成功地將滇軍調了出來。于是,虛晃一槍,迅速挺進云南, 4月8日,在貴陽龍里突破了敵人的防御線,直逼昆明。

大部隊已經被調到貴陽的龍云立馬調兵,想保昆明,就削弱了金沙江南岸的防御力量。利用這個機會,5月3日晚,紅軍先頭部隊在紅軍總參謀長劉伯承的率領下,以一晝夜120華里的速度搶占金沙江姣平渡,為后續部隊渡江奠定基礎。

5月9日,紅軍巧渡金沙江。“至此,中央紅軍擺脫了數十萬敵軍的圍追堵截,粉碎了蔣介石圍殲計劃,取得了戰略轉移中具有決定意義的勝利。”劉一鳴說,四渡赤水,是紅軍自第五次反“圍剿”失敗后取得的第一個重大勝利,扭轉了長征以來的被動局面,為實現北進的戰略目標創造了有利條件。

“從四渡赤水到北渡金沙江,是長征中最驚心動魄又最精彩的軍事行動。”劉一鳴說,中央紅軍在以毛澤東為代表的正確指揮下,發揮運動戰的特長,聲東擊西,避實就虛,邊打邊走,不斷造成蔣介石的錯覺和失誤。“毛澤東指揮作戰就像下棋,并不是走一步看下一步,而是看接下來的很多步,體現出超凡的雄才大略。”

對此,美國作家索爾茲伯里曾在《長征:前所未聞的故事》中寫下:“毛澤東故伎重演,而蔣介石卻像巴甫洛夫訓練出來的狗一樣,毛澤東要他怎樣,他就怎么樣。”

京公網安備110105007246

京公網安備110105007246