中國青年報·中國青年網見習記者朱彩云 焦敏龍 曲俊燕 王羽璋 記者 田文生

在中國,有這樣一塊地方,云蒸霞蔚,山尖如劍芒。黎平,這個黔湘桂三省交界處,地勢多以山地丘陵為主。1930年,當紅七軍從廣西三江一路征戰至這里時,就發現了它地勢隱蔽、物產豐富。

但歷史留給黎平的命題遠未結束。到1934年,湘江戰役的慘敗成為紅軍出發后的第一個至暗時刻,紅軍人數由出發時的8.6萬余人銳減至3萬余人。

有史料記載,在渡過湘江的行軍路上,作為當時領導人之一的博古曾拿一支手槍朝自己比劃。

“'要不要去湘西,不去湘西去哪里'成為不少紅軍將領爭論的話題。”黎平縣黎平會議紀念館館長張中俞介紹,這么大的人員傷亡,當時普通的紅軍戰士難免會產生對理想、信念動搖的悲觀失敗情緒。

軍心亟待穩定。同年12月18日,中央紅軍長征以來的第一次中央政治局會議在黎平召開,即黎平會議。這次會議否定了“到湘西去”的戰略方針,采納了毛澤東經過貴州腹地,到黔西北建立以遵義為中心的川黔邊新根據地的主張。

黎平會議紀念館中模擬的會議召開群像 朱彩云/攝

“既實事求是地確定了軍事線路問題,也確定了路線問題,堅定理想信念。”張中俞說,這次會議是黨和紅軍首次獨立自主解決長征軍事路線問題,為遵義會議完成重大轉折奠定了堅實基礎。

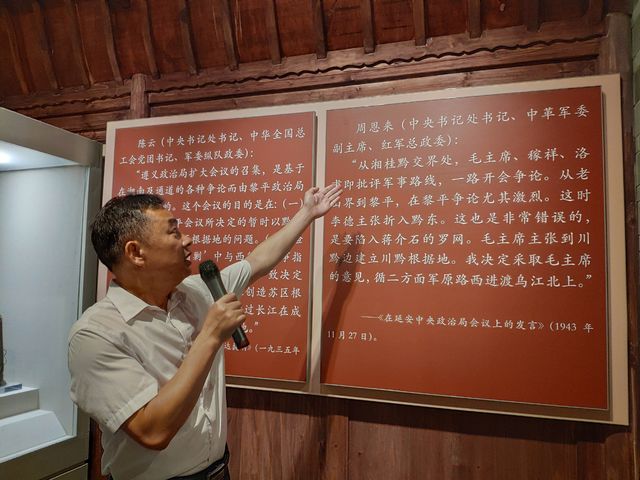

講解員介紹黎平會議 朱彩云/攝

實際上,這一時期當地的群眾基礎也為紅軍提供了渡過難關的有力支撐。

黎平會議紀念館里鐵制鼎罐里一鍋稀飯的故事,還在讓人回味85年前的匆忙往事。

1934年9月20日,黎平高屯中黃小里的楊昌華聽說紅軍進寨,認為“紅軍是土匪”的他來不及吃煮好的一鍋稀飯就跑了。

這是紅六軍團為執行中央紅軍戰略轉移先遣探路。

“天黑回家后,他揭開鍋蓋發現稀飯沒有了,說'果然是匪'”,張中俞介紹,楊昌華拿起火把再細看后,發現鍋底有20個銅板和一張紙條,紙條上寫著“你們不在家,鍋里稀飯我吃啦 。開你銅錢二百文, 放在鐵鍋內,到屋請收下”。

“不亂拿百姓東西”成為此后傳遍村里的紅軍印象。到同年12月,當紅軍部隊正式進入貴州時,黎平城的百姓已來到城東門,捧香花蠟燭迎接。

“我們窮人膽子大,不信謠言嚇唬人。一齊來到大門外,香花蠟燭迎紅軍。”至今這首名為“香花蠟燭送紅軍”的歌謠還與德國郁德凱拍下的當時黎平城東門影像一同陳列。

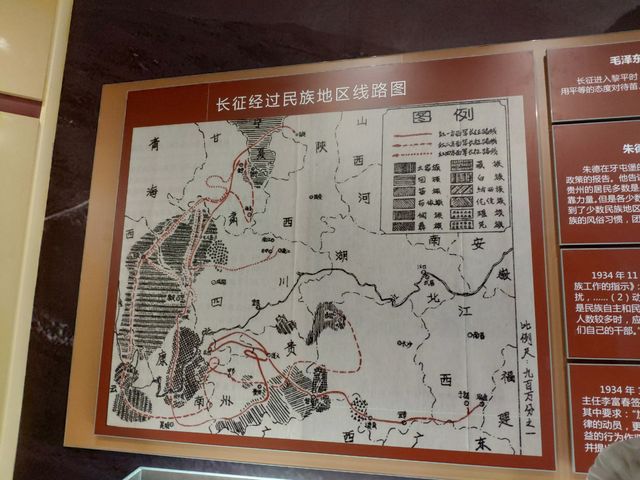

越往西走越靠近少數民族地區,在這個苗、侗、瑤等少數民族聚集的地方,紅軍政治部甚至下達了“不殺苗民土豪,不打苗民中有信仰的甲長、鄉長”“每人備一件東西送給苗家(人)”的通告。

講解員介紹當時毛澤東為苗族群眾送禮物 朱彩云/攝

如今侗族人口超過70%比例的黎平縣仍保留著當時中央紅軍征戰黔東南時留下的戰斗遺址和宣傳標語。他們和苗族等少數民族群眾一起,成為紅軍最早的少數民族弟兄。

紅軍長征經過民族地區路線圖 朱彩云/攝

京公網安備110105007246

京公網安備110105007246