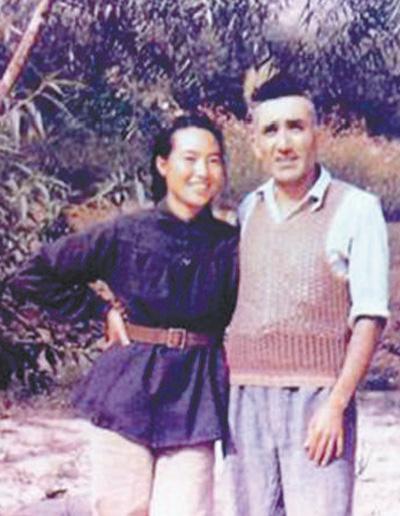

1944年,馬海德與蘇菲在延安留影。資料圖片

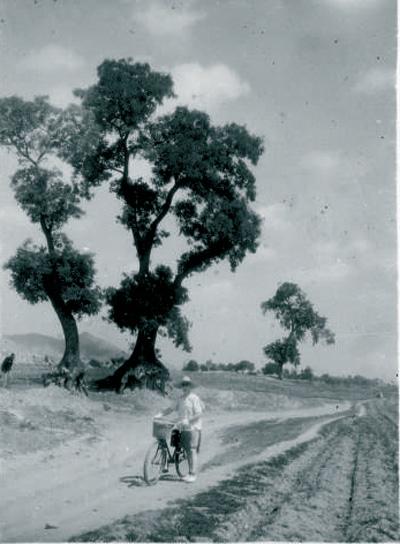

1942年,貝熙葉在前往“貝家花園”的路上。貝石濤供圖

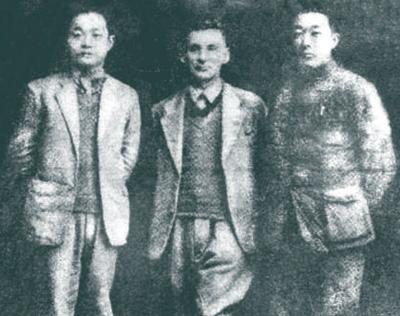

1989年,小林清(右)與小林寬澄在天津留影。小林陽吉供圖

燕京大學教授、英國人林邁可(左四)為晉察冀軍區無線電技術高級訓練班的學員們解答問題。中國人民抗日戰爭紀念館供圖

新西蘭友人路易·艾黎、美國記者埃德加·斯諾夫婦為支持中國抗戰,發起籌建“中國工業合作協會”。圖為艾黎(中)與助理人員合影。中國人民抗日戰爭紀念館供圖

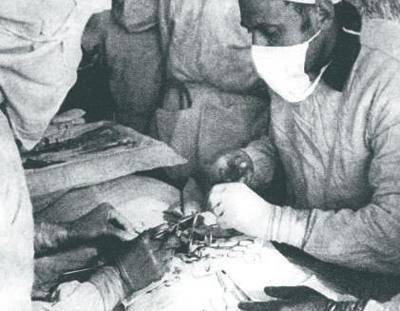

蘇聯醫生阿洛夫給傷員進行手術治療。中國人民抗日戰爭紀念館供圖

在中國人民抗日戰爭的烽火歲月里,許多國際友人與中國人民并肩戰斗,為中國人民抗日戰爭和世界反法西斯戰爭的最終勝利作出重要貢獻。他們的感人事跡和崇高品格永遠銘記在中國人民心中

為了抗戰勝利與和平生活

蘇 菲

在我的丈夫馬海德身上,有很多與中國相關的標簽——第一位加入中國共產黨的外國人,新中國成立后第一位加入中華人民共和國國籍的外國人……很多年前我曾問他,一位條件優越的醫學博士,為什么當年自愿留在中國,而且一待就是一輩子?“因為這里的隊伍需要醫生,這里的人民需要我。”他的回答很樸實,很簡單。

1933年,23歲的馬海德為考察東方流行的熱帶病從美國來到上海。其時,日軍先后入侵中國東北、攻打上海,無數中國老百姓命喪于日軍的槍火下。面對當時上海的情況,他的興趣從考察熱帶病轉移到深入了解中國社會上。就這樣,原計劃一年的考察時間不斷延長。

1935年底,中央紅軍勝利結束長征到達陜北。經宋慶齡介紹,1936年6月,馬海德和美國記者埃德加·斯諾趕赴陜北,考察了解中共抗日主張和邊區情況。經過幾個月的訪問,他們對中國共產黨有了全新的認識。馬海德仔細考察了邊區多家醫療衛生單位,通過與醫生、護士和傷病員的交談掌握了很多一手資料,寫下調查報告,并就改善根據地醫療條件提出建議。斯諾在完成采訪計劃后離開邊區,用自己的筆向世界介紹了充滿活力的中國共產黨和英勇戰斗的工農紅軍,馬海德選擇留了下來。

1937年7月,盧溝橋事變爆發,8月,紅軍正式改編為國民革命軍第八路軍,馬海德隨部隊前往山西五臺縣。在山西抗日前線,馬海德和醫療隊的同志們一起,為建立健全戰地醫療組織、開展戰地醫療服務,做了大量的工作。

在野戰部隊,馬海德和其他戰士一樣,一天只吃兩頓用河水熬出來的小米粥。剛開始吃小米時,馬海德很不習慣,時常會感到胃痛,變得越來越消瘦。隊伍里不少經歷過長征的老戰士,口袋里都會裝著些冰糖,關鍵時刻用來補充能量。他們視之為珍寶,用紙層層包好。但當他們發現馬海德尚未適應野戰部隊的飲食后,會時不時掏出一塊冰糖遞給他。馬海德很感動,因為他深知,這些戰士的助人行為意味著自己會忍饑挨餓。他們不再把馬海德當作外國人,而是為了抗擊日本侵略者一起奮斗、相互幫助的同志……

1937年底,馬海德從山西前線返回陜北,任中央軍委衛生部顧問,并兼任中央領導同志的醫療保健醫生。那個年代,藥品緊缺,馬海德對中央領導也只能采取“自然調劑,預防為主”的保健辦法。很多中共領導人都是帶病帶傷堅持工作,要求把好藥優先供應給前方。從前線到根據地,從領導同志到戰士們,他們在抗戰中所表現出的堅韌與無私,總是深深感染著馬海德。

抗日戰爭期間,加拿大醫生白求恩、蘇聯醫生阿洛夫、德國醫生漢斯·米勒、印度援華醫療隊等來華救死扶傷。馬海德迎接了他們,幫助他們安頓,為他們答疑解惑,讓他們更快地開展工作。在中外醫護人員的共同努力下,邊區的醫療事業很快有了起色。以白求恩國際和平醫院為總院,先后發展了8個中心醫院,24個分院,形成了總計擁有1.18萬張病床的醫療網。據有病案可查的記錄,僅1944年至1947年期間,馬海德在延安診治的傷病員達4萬多人次。面對這位身著軍服、打著綁腳的外國人,大家都親切地稱他為“馬大夫”。

也是在延安,我與馬大夫相見、相愛、結婚。如今回首往事,如果說貢獻,其實并沒有什么特別的。在那個年代,年輕的我們風風火火地參加革命,風風火火地上戰場,為了抗戰的勝利,為了和平的生活,每個人都在工作崗位上做著分內的事,作出自己的那份貢獻。也正是因為有共產黨,有根據地,我們才能堅定地抗擊日本侵略者。

新中國成立后,馬海德申請加入中國國籍,成為第一個加入中國籍的外國人。他于1950年被任命為衛生部顧問,將余生的精力投入到麻風病的防治工作中。后來,在他去世后,為了繼承他的遺愿和未竟的事業,我注冊成立了馬海德基金會,以表彰麻風病防治領域的優秀醫護人員,資助開展麻風病健康教育工作,救治麻風病人等。

從年輕時候起參加革命,經歷了抗日戰爭和解放戰爭,隨著中國革命的腳步一路走來,也有幸見證了祖國越來越強大。如今,已經101歲的我感覺很幸福,因為這一輩子過得特別有意義。關于麻風病防治,如今有專設的麻風病醫院,有專門的醫生、專業的藥物,讓患者得到了有效的治療。看到一切都好起來,我感到很欣慰,這也是馬海德最希望看到的。

(作者為中國衛生部原顧問馬海德夫人,本報記者陳尚文采訪整理)

我為父親的壯舉感到驕傲

貝石濤

1913年,我的父親貝熙葉來到中國,擔任北京圣米歇爾醫院院長、法國駐華大使館的醫官和北京大學校醫。和當時多數在華謀求商業利益的西方人不同,父親是一名出色的醫生和純粹的人道主義者。他以誠待人,竭盡全力救治每一位病患,還給窮人免費診治。在他的說服下,法國政府擴大了圣米歇爾醫院規模,并將這個曾經只為在華外國人服務的醫院向中國民眾開放。得益于這些舉措,醫院在戰時救助了大量中國軍民,父親因而獲得了很多人的尊敬和友誼。

父親堅定地反對法西斯,幫助中國人民反抗日本侵略者。在他的努力下,圣米歇爾醫院從未為日本侵略者提供醫療服務。早在1937年盧溝橋事變前,身在北平的父親就救治過不少遭到日軍襲擊逃難而來的平民,他還在中國各地拍攝了許多難民的照片,了解到日軍大肆屠殺民眾的情況。他對日本法西斯的殘暴行徑感到震驚和深惡痛絕。

當時,法國駐華使館已在戰時關閉,父親不再擔任使館醫官的職務。他擔負著巨大的風險,義無反顧地為一切反法西斯力量提供幫助。除了救治中國軍民外,他還利用自己的身份掩護和幫助林邁可等國際反法西斯友人、中共地下黨員和愛國青年穿越日軍封鎖線進入抗日解放區,開辟自行車“駝峰航線”,將稀缺藥品和物資運送到平西抗日根據地。我為父親的壯舉感到驕傲。

近年來,中國重建了父親在北京的居所“貝家花園”。在中國友人的幫助下,我也得知了更多關于父親的事跡。習近平主席在中法建交五十周年紀念大會上提到:“我們不會忘記,無數法國友人為中國各項事業發展作出了重要貢獻。他們中有冒著生命危險開辟一條自行車‘駝峰航線’、把寶貴的藥品運往中國抗日根據地的法國醫生貝熙葉”,這使我感到榮幸與自豪。中國舉辦許多紀念父親的活動,并邀請我參加。我感謝中國人民對父親的友誼與紀念。

2015年,我受邀出席中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利70周年紀念活動。在天安門觀禮臺上,我心潮澎湃。

二戰早已過去,法德兩國和解合作,達成和平。但日本右翼一直缺乏反思,不愿承認戰爭罪行。日本只有正確對待和深刻反省其軍國主義侵略的歷史,才能從歷史中汲取教訓。我希望各國人民能互相尊重、合作包容,共同維護世界的和平與正義。

父親用自己的愛、尊重與奉獻,回應了當時中國抗戰的需要。我繼承了父親的事業,成為一名醫生。我也很高興看到法中醫學界緊密合作,今天我們正一同抗擊新冠肺炎疫情。我本人也正在同兩國相關機構合作,投身于兩國老年人護理和康復機構的建設與管理。我希望繼續促進法中在醫療領域的合作,為兩國友誼的傳承和發展作出自己的努力。

(作者為法國醫生貝熙葉之子,本報駐法國記者葛文博采訪整理)

日中人民要世代友好下去

小林陽吉

父親的故鄉是日本大阪府。可父親怎么會在中國呢?又怎么會說中文呢?少年時的我曾不解地問父親。父親回答說:“我是一名‘日本八路’,我在山東抗日根據地發行的《大眾報》上都寫過文章,說中文當然不在話下!”

多年后,我找到1944年7月23日這張《大眾報》,看到報紙上父親寫的《我的思想反省》一文。文章配發的“編者按”寫道:“小林清同志反省所以深刻,其基本原因在于他政治上的覺悟,在于他的坦白赤誠,在于他認識了日本法西斯的罪惡和‘武士道’的毒素,在于他大膽地控訴了日本軍部的罪惡和認清了日本人民最好的朋友——中國共產黨,八路軍。”

我懷著一顆好奇的心去追尋父親走過的足跡。父親原是一名日本軍人,1939年作為日本侵華派遣軍獨立混成第五旅團的一名士兵來到中國,1940年在膠東文登縣和八路軍作戰時負傷被俘。

經歷了痛苦、絕望、思索、覺醒,在八路軍官兵誠懇的教育和幫助下,父親逐漸明白了日本軍國主義對中國進行的戰爭是非正義的侵略戰爭,而要結束這場戰爭,中國共產黨和八路軍已經指出了一條正確的道路。他終于成為一名勇敢的反法西斯戰士,并擔任在華日人反戰同盟膠東支部副支部長,從此和中國人民一起并肩戰斗。

父親出身日本軍隊,深知日軍士兵思想、心理、情感和生活習慣。為了削弱日軍的戰斗意志,他通過喊話、信件、慰問袋、電話等方式配合八路軍對日軍的宣傳,著重渲染日軍士兵思鄉厭戰情緒,動搖日軍一貫堅信的“皇軍必勝”的神話,為瓦解日軍士氣起到了重要作用。

父親的事跡逐漸在膠東大地上傳開,膠東根據地的人民群眾見到他,都親切地管他叫“日本八路”。

抗戰勝利后,父親轉戰東北,與山東軍區政治部主任肖華和部分山東部隊一起,參加了接收東北的工作。他擔任日本人民解放聯盟安東支部長,負責接收日本紅十字會醫院、關東軍陸軍醫院和偽滿鐵路醫院。

新中國成立后,父親一直沒有回日本,1994年因病在天津去世。

中國人民沒有忘記父親為中國抗戰作出的貢獻。2015年,我受中國政府邀請,參加了中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利70周年紀念活動,并獲得中國人民抗日戰爭勝利70周年紀念章。作為“日本八路”的后代,應邀參加這次活動,是我一生的榮譽和驕傲。

“作為一個日本人,最終選擇參加中國的抗日戰爭,是因為中國共產黨幫助我實現了思想的深刻轉變,認識到了日本發動的侵略戰爭的非正義性。”父親曾感慨地說:“中國共產黨在抗日戰爭、解放戰爭、社會主義建設和改革的歷程中,動員廣泛、革命徹底,為推動中國獨立和解放事業作出了巨大貢獻。”

中國人民抗日戰爭是世界反法西斯戰爭的重要組成部分。中國紀念抗日戰爭的勝利,是為了告訴人們勿忘歷史、珍視和平。作為一位“日本八路”的后代,我有義務和責任繼承父親的遺愿:熱愛中國、熱愛和平、反對戰爭,讓更多人知道,日中友好來之不易,要珍惜它、愛護它,切莫讓歷史的時針倒轉,日中人民要世代友好下去!

75年過去了,父親也已經去世26年。但是在今天,日本比任何時候都需要從歷史中汲取教訓。日中兩國是一衣帶水的鄰邦,兩國人民有著數千年的傳統友誼。但是,誰也不應忘記,日本曾經發動了侵略中國的戰爭,一個勇于反省的國家才能真正贏得世人的尊重。

(作者為日本八路軍新四軍戰友會事務局長,本報駐日本記者劉軍國采訪整理)